Respirando la minería que ahoga

Hubo minería antes, durante y después de la Guerra de la Independencia y aun hoy, sigue siendo el pilar principal de la economía. Si el país decide explotar también el litio, se mantendrá en la misma plataforma. Tuvimos, tenemos y tendremos minería como parte fundamental de nuestro andamiaje económico. La gran pregunta no tiene que ver con nuestras reservas, sino con la manera en la que encararemos la explotación minera en los próximos años: ¿mantendremos una política extractivista o aceptaremos el reto de asumir una minería sustentable y amigable con el medio ambiente?

Historia de la plata

Decir que “sin Potosí no habría existido Bolivia” desde la Villa Imperial suena chovinista, pero es la verdad científicamente comprobada y aceptada por la mayoría de los historiadores recientes. Y, entre estos, la mayoría son extranjeros. El norteamericano Kris Eugene Lane lo proclama desde el título de su último libro, “Potosí: the silver city that changed the world” (“Potosí: la ciudad de plata que cambió el mundo”), en el que afirma que, a partir del siglo XVI, el Cerro Rico proveyó, por sí solo, más de la mitad de la plata del mundo durante por lo menos 100 años, dato coincidente con el que maneja el colombiano Hermes Tovar Pinzón, quien va más allá al afirmar que, en ese periodo, el 80 % de la producción de ese metal salía de las minas potosinas.

Pero es un paceño, Juan Francisco María Bedregal Villanueva, quien afirma que Atahuallpa le confió a Francisco Pizarro la ubicación de los yacimientos de oro de Chuki Apu, o Chuquiabo, y los de plata de la waka P’utuxi, o Potosí. El conquistador llegó hasta territorio hoy paceño en busca del preciado metal y mandó a sus hermanos hacia la montaña sagrada o, mejor, la Sierra de Plata que los europeos buscaban desde 1516 en los Andes centrales. Así fue cómo se fundó la ciudad de La Plata, hoy Sucre, y si la expedición de los Pizarro no llegó hasta Potosí fue porque debieron volver al Cuzco a afrontar la insurrección de Manco Inca.

El territorio en el que Hernando y Gonzalo Pizarro recibieron encomiendas se llamó Charcas en homenaje al cacique de esa nación que les entregó el yacimiento de Porco en señal de vasallaje. Ese fue el origen del territorio que hoy se llama Bolivia y, como se ve, estuvo directamente relacionado a la explotación de minerales. La plata marcó la historia de Charcas desde 1545 y la producción de ese metal solo declinó en el siglo XIX, coincidiendo con la Guerra de la Independencia, aunque luego de un corto periodo se revitalizó con las inversiones realizadas por mineros como Aniceto Arce y Gregorio Pacheco, cuyas empresas mineras se fortalecieron con capitales chilenos.

Nueva era, nueva oligarquía

La nacionalización de las minas dio paso al surgimiento de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), cuya misión era desarrollar la minería para que esta ya no enriquezca a unos cuantos sino a todo el país. “Fue un periodo extractivista —apunta el ingeniero Epifanio Mamani— en el que nada quedó para el desarrollo de nuestro país y este sistema continuó en la era del estaño, cuando bajo la administración del Estado, siguió la explotación sin beneficios para los dueños de los yacimientos”.

La Comibol utilizó los excedentes de la minería para el pago de salarios y, con el fin de minimizar las protestas de una clase minera que ya se había fortalecido a través del sindicalismo, otorgó ventajas a sus empleados como una pulpería cuyos precios —subvencionados— estaban por debajo del costo real de los productos que ofrecía.

Durante su primer gobierno, Víctor Paz Estenssoro comprometió la venta de petróleo a Brasil y Argentina, lo que posibilitó la llegada de hasta 14 petroleras al país. La subsidiaria de la Gulf Oil Company encontró los yacimientos de gas con los que se ratificó que se podía dejar de depender de la minería, pero su mala fama motivó una campaña en su contra que llegó hasta su nacionalización.

Sin sustituto visible a lo largo de casi todo el siglo XX, el estaño arrastró al país a una de sus peores crisis en la década del 80, cuando su precio se desplomó en los mercados internacionales. Esto coincidió con el primer gobierno democrático después de un largo periodo dictatorial, el de Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora, y tuvo, entre otras causas, el incremento del gasto fiscal, directa consecuencia del auge motivado por los precios del petróleo. Le correspondió a Paz Estenssoro capear esta crisis implantando medidas opuestas a las que asumió en su primer gobierno: introdujo un modelo económico de libre mercado y comenzó a exportar gas natural. El más grande cambio en la minería fue el despido de miles de mineros de la Comibol y la autorización para que esta suscriba contratos de operaciones mineras con particulares, incluidas unas organizaciones sociales denominadas cooperativas.

Desde el Decreto Ley 5035, del 13 de septiembre de 1958, las sociedades cooperativas debían ser organizaciones sin fines de lucro en las que “todos los socios tienen igualdad de derechos y obligaciones”, pero, si las primeras funcionaron con esos fines, con el tiempo se convirtieron en empresas privadas que se camuflaron bajo el paraguas del cooperativismo. Con el rótulo de cooperativas, varias firmaron contrato para la explotación de áreas antes trabajadas por la Comibol y, cuando las cotizaciones volvieron a recuperarse, también se asentaron en lugares a los que la autarquía nunca llegó. La atracción de constituir una cooperativa se explica por el hecho de que estas reciben trato privilegiado del Gobierno.

En un foro que la Fundación Jubileo desarrolló el 28 de julio de 2025 en Potosí, su experto en minería, Héctor Córdova, hizo notar que la legislación nacional define cuatro actores económicos en Bolivia: empresas estatales, empresas privadas, cooperativas y empresas comunitarias, pero estas últimas ya han sido descartadas. Las normas no son iguales para esos actores ya que las empresas tienen un régimen legal y hay otro para las cooperativas.

La diferencia está en el régimen tributario. Las empresas pagan un impuesto de 37,5 % sobre utilidades si las cotizaciones de los metales son elevadas, pero, si no lo son, pagan 25 %. Las cooperativas liberadas del 12,5 % adicional. Expertos consultados para este trabajo unánimemente señalaron que la mayoría de las cooperativas que actualmente trabajan en la minería ya no encajan en la definición establecida por el artículo 4 de la vigente ley general del sector, puesto que se han convertido en organizaciones con fines de lucro.

Un investigador del Cedla, Alfredo Zaconeta, dice que funcionan como cooperativas, pero permiten inyecciones de capital privado, y adquieren ese carácter. Opina que la desestructuración del sector comenzó en 2006, cuando esas organizaciones se convirtieron en “capitalistas en un 100%”. Pero Franz Flores publicó que el año de inflexión fue 1985, cuando “se suprimió el dominio que tenía la Comibol sobre el 80 % de las áreas mineralizadas y se ofreció a la empresa privada la posibilidad de acceder a áreas con gran potencial minero que, además, ya disponían de estudios geológicos y mineros realizados por la propia Comibol”.

Las referencias hemerográficas demuestran que los principales socios de las cooperativas ingresaron a la lucha política y fueron elegidos parlamentarios y concejales. En Potosí, esos fueron los casos, entre otros, de Antonio Pardo, Guillermo Condori, Juan de Dios Torrico y Desiderio Copa, padre del actual gobernador de Potosí, Marco Antonio Copa, que también es cooperativista.

La minería no solo llegó al Parlamento, sino también a la presidencia cuando Gonzalo Sánchez de Lozada asumió el poder, el 6 de agosto de 1993. El sucesor político de Víctor Paz no solo era cineasta, sino también presidente de la Compañía Minera del Sur (Comsur), la empresa que llegó a explotar los más importantes yacimientos mineros de la historia: Porco y Potosí. Poco antes de que terminara su primer gobierno se promulgó una Ley Minera que liberalizó los contratos mineros llevándolos al ámbito de los códigos Civil y de Comercio.

Gas, aire y mercurio

Si a Sánchez de Lozada se le puede acusar de haber propiciado una ley minera favorable a sus intereses, no se puede negar que la empresa privada de los últimos tiempos comenzó a hacer lo que sus antecesores no hicieron: cumplir la ley.

Todos los expertos consultados también indicaron que, así como el cooperativismo encarna la ilegalidad, los grandes proyectos mineros no solo pagan regalías conforme señala la última ley del sector, sino que cumplen con la legislación laboral y ambiental. En esa línea están San Cristóbal, San Vicente, San Bartolomé —que ya cerró sus operaciones— y Sinchi Wayra, heredera de Comsur. Las operaciones de estas reportaron ingresos para la Gobernación de Potosí en un promedio de 1.000 millones de dólares anuales; curiosamente, son las más atacadas por los dirigentes cívicos y sindicales.

Mientras los grandes proyectos no pasaron de cinco, las cooperativas se multiplicaron como hongos, al igual que sus utilidades. Mientras la minería estatal se caracterizó por su tendencia a las corrientes políticas de izquierda, la cooperativizada no tiene ideología y pactó con todos los gobiernos que pasaron por el Palacio Quemado y la Casa Grande del Pueblo. Ese crecimiento solo pudo compararse, en su momento, con el auge por las ventas de gas, que coincidió con el gobierno de Evo Morales y lo revistieron de una bonanza que él atribuyó a su gestión, aunque fue el resultado de un largo proceso que comenzó a mediados del siglo XX.

Gracias a una regalía del 11 %, el gas incrementó las arcas de los departamentos productores de hidrocarburos, pero su auge duró poco y ahora está en franco declive. Durante algunos años, las ventas de gas lideraron las exportaciones del país, pero la minería recobró su posición de privilegio. El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, admite que “la actividad minera en Bolivia es importante, aunque no la más importante”.

Rodríguez dice que la minería exportó “una cantidad relativamente reducida de minerales”, pero también señala que representó el 51 % de las exportaciones en 2024 frente al 30 % de los productos no tradicionales y el 19 % de los hidrocarburos. Donde el Gerente del IBCE lleva la ventaja es en la creación de fuentes de empleo que los expertos en minería atribuyen a ese sector, mientras que él se decanta por el sector agropecuario, hoy concentrado en Santa Cruz.

Otra diferencia, fundamental, está en el respeto al medio ambiente. Los peritos en minería admiten, también unánimemente, que “la minería siempre contamina”, mientras que la agropecuaria encuentra la manera de desarrollar una producción sostenible. El efecto más notorio de la agresión de la minería a los ecosistemas es el Cerro Rico, que está en proceso de desmoronamiento pese a las advertencias de la Unesco. Se ha demostrado suficientemente que los hundimientos son la consecuencia de las operaciones mineras en el sector prohibido (la parte superior). Fotografías tomadas desde satélite, para demostrar su deterioro, han demostrado, además, que la coloración del suelo potosino ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años, puesto que pasó de gris a rojizo. El tono colorado es la consecuencia de la explotación de óxidos de plata, pero han encendido una alarma: los potosinos están respirando esos óxidos desde hace por lo menos dos décadas.

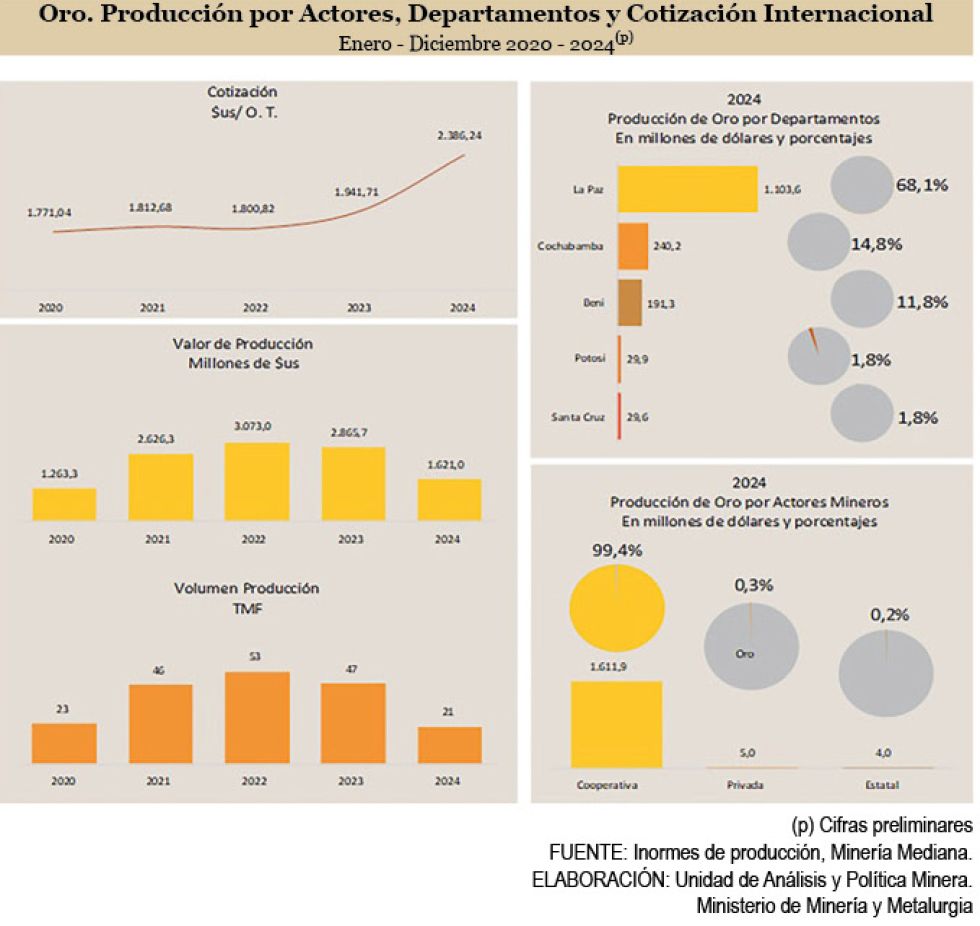

Pero las peores agresiones al medio ambiente ya no se concentran en Potosí, o en Oruro, sino en La Paz, nada menos que en los yacimientos auríferos que despertaron la codicia de Francisco Pizarro hace casi cinco siglos. En el norte de ese departamento se asentaron cooperativas auríferas que, en poco tiempo, obtuvieron grandes utilidades cuyos socios no se preocupan en ocultar, sino todo lo contrario: las exhiben al punto que han llegado a regalar vehículos último modelo a sus socios en fiestas celebradas en ocasiones como la Navidad.

¿Cómo es que tienen tanto dinero? La respuesta no solo está en las buenas cotizaciones del oro, sino en las licencias no declaradas que les han dado los gobiernos. Uno de los expertos, que pidió el anonimato por considerar que las cooperativas auríferas están coludidas con mafias internacionales, afirmó que “en el periodo 2006 – 2022, las cooperativas auríferas se consolidaron como el principal productor de oro en el país. Durante este periodo extrajeron oro por un valor de 16.284 millones de dólares, dejando al Estado algo más de 300 millones de dólares como regalías”, una cantidad exigua si se toma en cuenta que las regalías de Potosí llegan a un promedio de 1.000 millones y no incluyen el oro.

El crecimiento de estas cooperativas también es impresionante: “De acuerdo con información proporcionada por el viceministerio de cooperativas mineras, el año 2018, 1406 cooperativas mineras estaban dedicadas a explotar oro en todo el territorio nacional, de 2077 cooperativas en total. De estas 1406, 1229 operan en La Paz, 20 en el Beni y las otras en los otros Departamentos. La cantidad de socios de las 1406 cooperativas está alrededor de 60.000”.

Zaconeta no teme ponerlos en evidencia: “Además, este crecimiento (se produce) en medio de la minería ilegal y con saldos negativos que se está dando en estos momentos, que son en el orden social por la afectación y violación de derechos que se dan en los territorios, incluso áreas protegidas”.

El drama está en que “la mayor parte del oro boliviano se explota utilizando mercurio”, que es altamente contaminante y los reportes de daños a ríos y sembradíos se han convertido en moneda corriente. Zaconeta afirma que la producción de oro no paga impuestos, por eso el daño al país es todavía mayor. Córdova dice que los minerales son el capital del país y, al extraerse, se está descapitalizando, así que la compensación debe ser justa, pero, si no hay pago de tributos, la explotación se convierte en expoliación.

“El Gobierno no ha podido controlar a través de una instancia del Banco Central de Bolivia que podía comprar el oro a la cotización internacional, pero, lamentablemente, como el país, el banco central, no tiene dólares, entonces el contrabando actualmente sigue del oro. Yo creo que ni el 30 % es legalmente importado de lo que está produciendo”, agrega Mamani.

La contaminación que causa el mercurio motivó que se exija la intervención del Gobierno en contra de estas cooperativas, pero la respuesta fue el silencio.

Y la preocupación por posibles daños ambientales es uno de los argumentos por los que en Potosí surgió oposición a que se ratifiquen los contratos que el gobierno de Luis Arce firmó con empresas de Rusia y China para la explotación del litio del Salar de Uyuni.

“El Salar de Uyuni es una microcuenca cerrada donde por millones y millones de años se ha ido sedimentando el litio de una manera iónica”, explica Mamani para dar a entender que “el litio es un mineral que se encuentra en estado iónico”, así que, si se lo explota, pasará a ser un elemento más de la explotación minera.

El problema es que la minería boliviana es extractivista, puesto que se limita a extraer la materia prima para venderla en bruto, sin pasar a la siguiente fase: la industrialización.

Para industrializar la minería es preciso otorgar facilidades a la inversión privada, pero eso colisiona con la mentalidad ideologizada de gente que, además, está en niveles de decisión. Al parecer, los bolivianos preferimos que nuestra riqueza se despedace y reparta entre unos pocos, siempre y cuando estos no tengan apariencia de gringos o empresarios privados.

El único gran proyecto que llegó a captar el MAS es el Silver Sand, o arenas de plata, que fue desarrollado por la empresa Alcira, pero, antes de que comenzara a operar, sus yacimientos fueron tomados por personas que mantenían su ocupación incluso hasta el momento de escribir estas líneas. La inversión anunciada era similar a la de San Cristóbal, de 200 millones de dólares que están en riesgo de perderse mientras las cooperativas enrarecen el aire en las ciudades donde tienen sus operaciones y las cooperativas auríferas envenenan los ríos y la tierra.