Del caos a la intensidad: vigencia del poema en prosa en Sudamérica

Aquellos que conocen mi profesión —mi otra profesión— se preguntarán por qué un físico, ya que respondemos al estereotipo de ser muy ordenados, está promoviendo el estudio del caos en la poesía.

Aquellos que conocen mi profesión —mi otra profesión— se preguntarán por qué un físico, ya que respondemos al estereotipo de ser muy ordenados, está promoviendo el estudio del caos en la poesía. Pues permítanme recordarles que hay un concepto físico que es el caos modelado por el lenguaje de la matemática. Bajo esta perspectiva, se hace verdadera la noción borgeana de que el caos no es más que un orden de mayor complejidad, es decir, un orden que la inteligencia no puede abarcar con modelos mentales sencillos sino que tiene que escalar en grados de abstracción para entenderlo. Un ejemplo lo proporciona el hecho de calentar un líquido bajo determinadas condiciones. Las partículas de líquido dejan de estar quietas o de fluir en línea recta para formar remolinos o vórtices que a primera vista se perciben como un desorden, pero que responden a sus propias leyes y se pueden estudiar. Ocurren fenómenos similares con los movimientos del aire, y de las dunas en el desierto. Pero también con el comportamiento de las galaxias y los cúmulos de galaxias en el universo. Trasladados a términos literarios, entonces podríamos hablar de una sintaxis del caos, una sintaxis no lineal. Es decir, hay textos que no avanzan claramente de principio a fin sino que dan vueltas sobre sí mismos como vórtices de imágenes por exceso de calor, pero incluso esos textos responden a ciertas constantes, ritmos, repeticiones y usos del lenguaje que son los que marcan el estilo del poeta. Cabría preguntarse entonces: ¿es nuestra mente limitada la que ve siempre las mismas estructuras donde quiera que mire, o es que el universo se comporta, en lo micro y en lo macro, como pensaban los magos de la Edad Media, como una sucesión infinita de espejos? Tal vez “lo real”, el Caos, sea semejante a la nada, imposible de ser asido por la red del lenguaje, como afirma nuestro escritor Hugo Mujica. Y todo intento de construir esa sintaxis no sea más que otra red de donde por entre sus agujeros se escapa el agua del Caos. Sin embargo, resulta tentadora la idea de que la red queda, por un tiempo, impregnada, húmeda, con esas huellas.

“Reflexiono más sobre los marcos que sobre la pintura”, dice el escritor argentino Juan José Saer en su prosa: pensamientos de un profano en pintura (del libro La mayor). “No se valora en su justa medida al marco, que contiene la magia patética del sentido sin permitir que se derrame por los bordes hacia el mar de aceite de lo indeterminado”. Hablar del poema en prosa es en cierta medida hablar de un marco horizontal, uno distinto al marco vertical del poema en verso, pero que comparte su autonomía. La horizontalidad del marco confiere una respiración muchas veces más cercana a ese mar de aceite de lo indeterminado, por su carácter continuo, menos pausado que el poema en verso. ¿Pero por qué debemos prestar atención al marco? ¿Qué es eso indeterminado que hay más allá? Quien se enfrente al título de nuestro libro encontrará dos ideas que lo interpelan: la primera idea es la del Caos. El Caos es lo que está más allá del marco. Veamos lo que dice Saer: “El ordenanza del museo me cree loco porque me la paso mirando la pared vacía. Parece blanca en el sentido del rojo blanco: el rojo, símbolo de la pasión y del calor, se vuelve invisible a fuerza de abundancia y de exceso. Tanto sentido junto se neutraliza y enceguece y entonces nos parece indigno mirar.” “Todo cuadro se me presenta como una pared blanca que ha sido atenuada, disminuida.” Esta imagen de Saer también puede asociarse a un poema en prosa del poeta español Luis Rosales. En ese poema, el poeta describe que su madre había perdido la visión de un ojo en su última época antes de morir: excelente alegoría de la cercanía de la muerte, veía con un ojo vivo y con un ojo ciego, como si viera los dos mundos antes de partir. Con su ojo ciego “veía sólo la luz, que se le hacía presente por el dolor que le causaba”. Una luz al rojo blanco, en términos saerianos: intolerable. Un exceso de sentido equivalente a la muerte, esa luz sagrada que para los místicos representa a dios y es tan intensa que puede destruirnos. Y es porque más allá del marco tenemos “lo real”, aquello que escapa a la posibilidad de la simbolización y es perseguido por la cadena interminable de los significantes. “Lo real”, el Caos. Pero es importante que no lo confundamos con la segunda noción, la noción de intensidad que propongo en el libro que presentamos hoy. Si acaso no en el Caos —tal vez absoluto e inalcanzable—, sí hurgamos en el caos, esa porción con minúscula que nos toca, para construir intensidad, y construimos intensidad mediante la reducción que posibilita el marco. Dice Saer: “Honremos al marco, porque saca de lo uniforme la variedad de la pasión. El arco iris reina en el cielo por un momento y después se va, al atardecer, en los brazos de una noche más negra y más pareja que el fuego.”

Nos preguntamos nuevamente: ¿Qué es esta intensidad? ¿Cuándo ocurre? ¿En verdad el lenguaje puede tocar “lo real”? Dice Octavio paz: un poema sólo es un poema cuando es tocado por la poesía. Y hasta el poeta peruano Mario Montalbetti, que insiste sobre la inmanencia del poema como construcción del lenguaje que se piensa a sí mismo, lo admitió, en una entrevista reciente. El lenguaje toca lo real sin comillas de formas triviales como cuando decimos “se te ha caído la taza”, y agrego yo, y en formas más complejas como lo demuestra el carácter predictivo del discurso científico, pero también, nos dice Montalbetti, es tocado por “lo real” y el asunto reside en darse cuenta de cuándo el lenguaje es tocado por “lo real”. En ese contacto, agrego yo, se origina el concepto de “intensidad” al que refiero en el título del libro. En ese contacto se funda la calidad del poema. Un poema sólo es un poema cuando es tocado por la poesía. De lo contrario, estamos en presencia, en el mejor de los casos, de una maquinaria vacía. “Hay máquinas de rimar pero no de poetizar”, dice Octavio Paz. La selección de autores que presentamos hoy indaga en el caos para buscar su propia intensidad y encuentra que el poema en prosa resulta un marco apropiado, uno que salvo por el verso mismo, comparte todos los recursos del poema en verso, pero con una respiración distinta, una especie de laboratorio alquímico propicio para sus diferentes búsquedas, varias de ellas, insólitas para el oído rioplatense.

Nuestro libro forma parte de un proyecto binacional en coordinación con la editorial peruana Hijos de la Lluvia. Lo concebimos como un primer paso, que no pretende ser un aporte exhaustivo, y pedimos disculpas a los numerosos autores que trabajan en este formato y que, habiendo hecho mérito, no han sido incluidos en el libro. Pero siempre me han perturbado aquellas recopilaciones de muchos autores donde sólo tenemos un texto por cada autor, dejándome con la duda de si la obra del autor obedecía al mismo nivel de calidad de ese texto que me llamaba la atención o si sólo en ese texto seleccionado el autor había sido tocado por la poesía. Por eso hemos privilegiado el criterio de cantidad de textos por autor por sobre el criterio de cantidad de autores. No obstante, sí hemos intentado cuidar que todos los países de Sudamérica de habla hispana estén representados por, al menos, dos autores. Entre los 24 autores jóvenes incluidos en el libro hay varios de sólida trayectoria, con premios nacionales en sus respectivos países y algunos de ellos muy prolíficos, como Luis Carlos Mussó de Ecuador y Miguel Ildefonso de Perú, con más de diez libros publicados. A su vez, junto con el colombiano Fredy Yezzed por su lado, son autores de sus propias antologías.

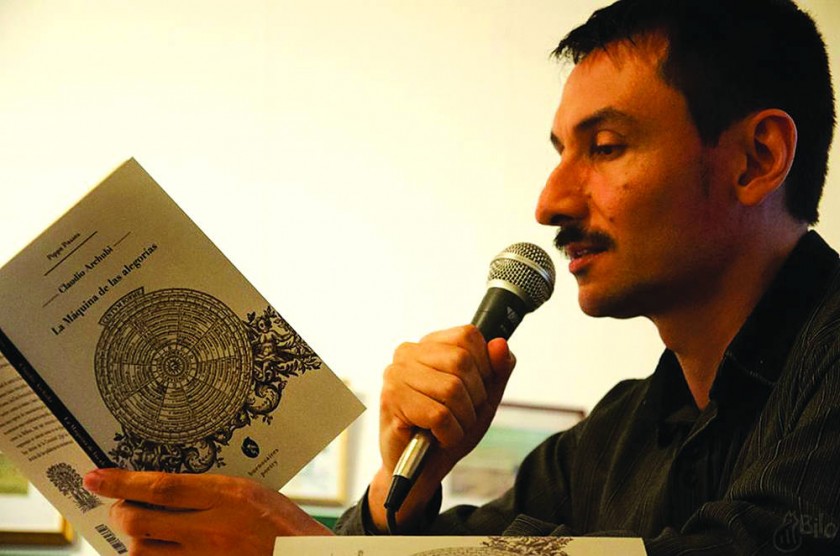

El poema en prosa es un formato que en Argentina no ha sido estudiado con suficiente profundidad, aunque haya sido cultivado por varios de nuestros grandes escritores. La prueba de ello es que adeudamos una antología del poema en prosa en Argentina, como las hay de México, Colombia, Venezuela, España, por ejemplo. Curiosamente, han cundido más en nuestro territorio las antologías de microrrelatos, un género en parte desprendido del poema en prosa y que deviene en una sospechosa maquinaria de golpes de ingenio y soluciones fáciles y pasatistas. Un caos simulado que muy pocas veces toca al auténtico caos referido en el título de nuestro libro, un libro que constituye un primer intento de llenar un hueco doble hasta donde tengo noticias, ya que no he encontrado tampoco recopilaciones actuales a nivel continental específicas de este formato de escritura. Para enmendar esta falta, decidimos que esta selección de autores estuviera enmarcada por comentarios de tres escritores argentinos de tres generaciones diferentes: Alberto Szpunberg, Cristian Aliaga y yo. En el caso de Aliaga y en el mío, ambos hemos escrito libros en este formato y en el caso de Szpunberg, la larga respiración de sus versos, algunos del tamaño de un párrafo, como en La Academia de Piatock o Traslados o en su clásico El Che amor, hace que su obra toque siempre los bordes del poema en prosa.

Nuestra selección da cuenta del carácter proteico del poema en prosa. Va desde un núcleo de autores insólitos y extremos, portadores de voces potentes que no sueltan al lector desde el principio al fin y son como un grito de desesperación, el estruendo de una fuerte campana que deja el cuerpo vibrando después de terminada la lectura: así ecuatorianos y peruanos, por ejemplo, el barroco urbano del limeño Miguel Ildefonso o el gótico cibernético del más joven de los poetas ecuatorianos, Juan José Rodinás. Estos son autores que responden a la caracterización del poema en prosa que hizo alguna vez nuestra escritora María Rosa Lojo: una breve parrafada ansiosa donde el silencio está solamente al comienzo y al final del poema. Pero también aparecen otros autores más afines al Sur, que apuestan a la levedad y parecen hablarnos con la intensidad del susurro en el oído, como la paraguaya Lía Colombino o la argentina María Virginia Fuente. Por otro de los extremos, hay textos donde el poema adquiere carácter narrativo, como es el caso del venezolano Gabriel Payares, la peruana Teresa Orbegoso, la argentina María Virginia Fuente y el chileno Jorge Polanco. Allí el poema se cruza con el género del microrrelato. Hay bellos poemas-libros, donde la intensidad desafía a la extensión, como es el caso del venezolano Jairo Rojas Rojas, o el del peruano Darwin Bedoya, de quienes me he visto obligado a extractar fragmentos. Y hay textos corporales y sombríos como los de la uruguaya María Laura Pintos o la argentina Leticia Hernando. O están también aquellos autores del Sur que trabajan un fluir reflexivo, una persecución desesperada detrás de la interminable cadena de los significantes, como es el caso ejemplar de la uruguaya Laura Alonso. En la selección del libro, encontrarán una muestra de los que es Del caos a la intensidad..

Texto de contratapa por Alberto Szpunberg

Sí, hablamos del poema en prosa de América Latina, que no es hablar de un eco europeizante de Bertrand, Baudelaire y Rimbaud. ¿Poema en prosa de América Latina es sólo y simplemente poema, con todo el estupor poético que detona el texto de un poema en prosa? ¿Poema o prosa? ¿Prosa o poesía? ¿Ritmos al galope o versículos? ¿O palabras, simples, elementales balbuceos en un escenario de volcanes, cordilleras, desiertos, pampas y selvas, urbes desmesuradas y más desmesuradas injusticias? Acaso las respuestas nunca son, sino que sólo están, como el dios bíblico que, a pesar de San Jerónimo, nunca es el que es, sino que siempre será el que será. Las multitudinarias voces que anteceden a estas líneas tienen la marca de ese universo. Si usted, lector, se aventura, tome este libro, ábralo al azar y lea... Pero ¡cuidado!, que el fuego de la belleza nos acecha en cada página, en cada infinitud.

Prólogo, un fragmento (cristian aliaga)

No decálogo

Provocadores, desafiantes, escritores americanos:

1 Intentamos llegar hasta el final de cada camino para probarnos que siempre habrá sendas donde el juicio y el viajero se extravían, y resulta posible saltar la tapia del infinito.

2 Cuando la civilización se extiende, va apropiándose de los caminos laterales, los hilos de tierra roja que recorren el bosque, los pasadizos pequeños de niños o animales en la espesura.

3 Todo va a parar a los mapas. Ahí el detalle alienta o agobia, y la lucha es por evitar que la aventura se convierta en un horario de trenes, en la búsqueda del sitio más conocido con un guía desconocido.

4 Una guía idéntica en todos los rincones del planeta nos dice dónde parar, dónde mirar, en qué sitio está la imagen perfecta; y nos previene de aquellos sitios a los que no conviene llegar, por miedo o conveniencia.

5 El desafío es escapar de la genealogía conocida, de las señales configuradas para conducir a cada uno hasta su ruina, ese sitio donde no quedan hilachas de humanidad.