“El Río”, varias ideas sin desarrollar

La película “El Río” del director boliviano Juan Pablo Richter, es desmenuzada por el periodista Fernando Molina en el siguiente artículo.

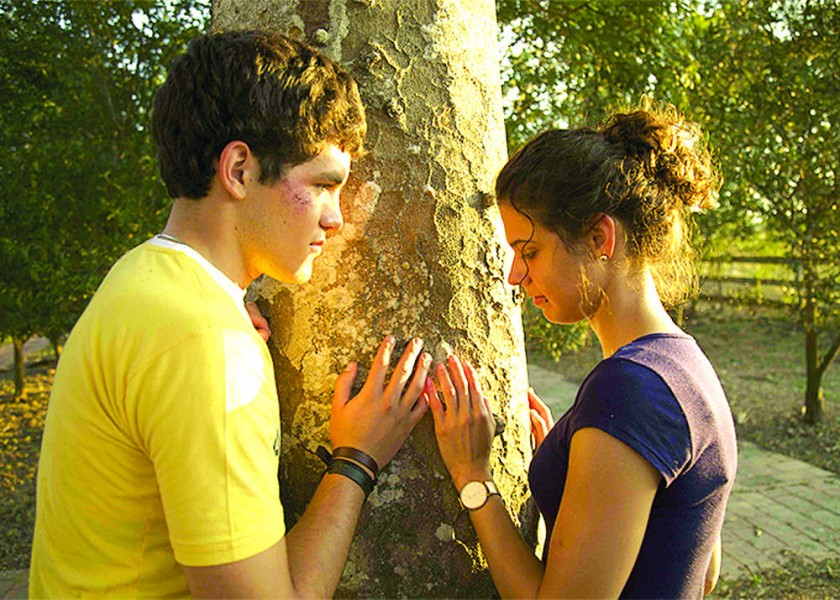

La película boliviana “El Río” se presenta como una reflexión sobre la violencia contra la mujer y el machismo en el oriente del país. Pero difícilmente es tal cosa. Para serlo tendría que desarrollar la perspectiva de la víctima de la violencia, Julieta (Valentina Villalpando), esposa de Rafael (Fernando Arze), un joven patriarca asentado en el Beni. En cambio, adopta el enfoque de Sebastián (Santiago Rozo), el hijo de Rafael y a la vez pretendiente y “compañero de juegos” –literal y metafóricamente hablando– de Julieta, cuya elegante figura en traje de baño se broncea cada mañana ante sus ojos. Todo esto corresponde mejor con una narración de tipo costumbrista sobre deseos adolescentes, incesto y malas relaciones paternales.

Pero no solo se trata del enfoque. En general, las señales de tipo “social” que el espectador encuentra en la película son vagas y no muy convincentes. Rafael, quien debe fungir de villano, en realidad no lo es, o al menos no tanto como para merecer el final que se le reserva. Julieta es rebelde, pero más como marca de nacimiento (en la imaginación del guionista) que por algo en particular que ocurra ante nuestros ojos. Las escenas sexuales no son intercambios, sino actos de satisfacción machista, pero que resultan contradictorios con el tipo de relaciones que las parejas que los protagonizan (Julieta-Rafael e Inés-Sebastián) llevan entre ellas, lo que nos deja en ayunas respecto a las motivaciones del mal sexo.

Esta disonancia entre lo que el equipo de producción de la película piensa que hizo y lo que realmente logró hacer constituye la clave de una crítica a “El Río”, signada por la indecisión, por la poca nitidez del trazo. Su director y escritor, Juan Pablo Richter, no ha logrado imprimirle un rumbo definido a la película: coquetea con varias ideas, la educación sentimental, el feminismo, la ficción folclórica, en fin, pero deja todas simplemente apuntadas, sin desarrollar. Richter tiene buen gusto: su película está bellamente fotografiada y evita sistemáticamente los excesos melodramáticos, pero en cambio carece de elocuencia, de contundencia expositiva. Y no lo digo solamente por el minimalismo de los diálogos, puesto que a veces –raras veces, sin embargo– este puede potenciar un discurso. Tampoco por el recurso exagerado a los “silencios significativos”. Ni por la lentitud narrativa. Lo digo porque todo este silencio, toda esta contención, toda esta lentitud no están ahí “en función de”, es decir, no sirven a un planteamiento dramático que el espectador pueda reconocer, y por tanto no son elementos de una forma personal de narrar una historia, sino homenajes al cine consumido por el director.

Un crítico joven ha dicho que si la película “El Río” falla es porque Richter lo puede todo, pero los actores que eligió no estuvieron a la altura del talento del director. Esta opinión no solo es excéntrica (al final el responsable de las actuaciones también es el director), sino injusta: el filme está bien actuado por una prometedora nueva generación de artistas (Rozo, Villalpando y Julia Hernández). Arce actúa con solvencia. Hay defectos en la impostación por parte de algunos personajes del acento boliviano oriental, pero no me parecen graves hoy que todos tenemos que ver cine doblado con acentos “neutros”. En todo caso, no es responsabilidad de los actores, como señala equivocadamente el citado crítico, el “construir” los personajes, solo el interpretarlos. Los personajes se construyen por medio del guion, por medio de acciones y diálogos, es decir, lo interno se esculpe por medio de lo externo, como ocurre también en la vida, en la que no podemos conocer la personalidad de nadie más que juzgando por lo que hace y dice. Un actor puede mejorar, atenuar o intensificar, pero no sobrepasar lo establecido en el libreto. Si Rafael es y al mismo tiempo no es un villano –y no porque sea un personaje complejo, sino porque no está bien definido–, esto sin duda no es culpa de Arce. Y así sucesivamente.

Puntos a favor de esta película son la excelente fotografía de Nicolás Pinzón, la banda sonora de Juan José Luzuriaga y el deseo de retratar otros lugares del país, además de los consabidos.

Fernando Molina en breve

Fernando Molina Monasterios es un periodista y escritor boliviano. Estudió y terminó el bachillerato en el colegio San Ignacio de la ciudad de La Paz. Continuó sus estudios en la carrera de Comunicación Social en la Universidad Técnica de Oruro (UTO), pero las finalizó en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, de La Paz.

Molina, nacido en La Paz en 1965, empezó su carrera periodística en el periódico Presencia. También ha sido reportero y editor de La Razón, subdirector de La Prensa, director de los semanarios Nueva Economía y Pulso. Actualmente trabaja como freelancer y también es corresponsal de El País de España.

Es autor de “La conjura contra el hechicero – Franz Tamayo para el indianismo boli-viano” (2010), “El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales” (2009), “Conversión sin fe – El MAS y la democracia” (2007), “Bajo el signo del cambio” (2006), “Evo Morales y el retorno de la izquierda nacionalista” (2006), y de muchos otros libros y opúsculos.

El 2012 ganó el premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España por su artículo “Pensar Hispanoamérica: el inicio”.