Para ser un cronopio

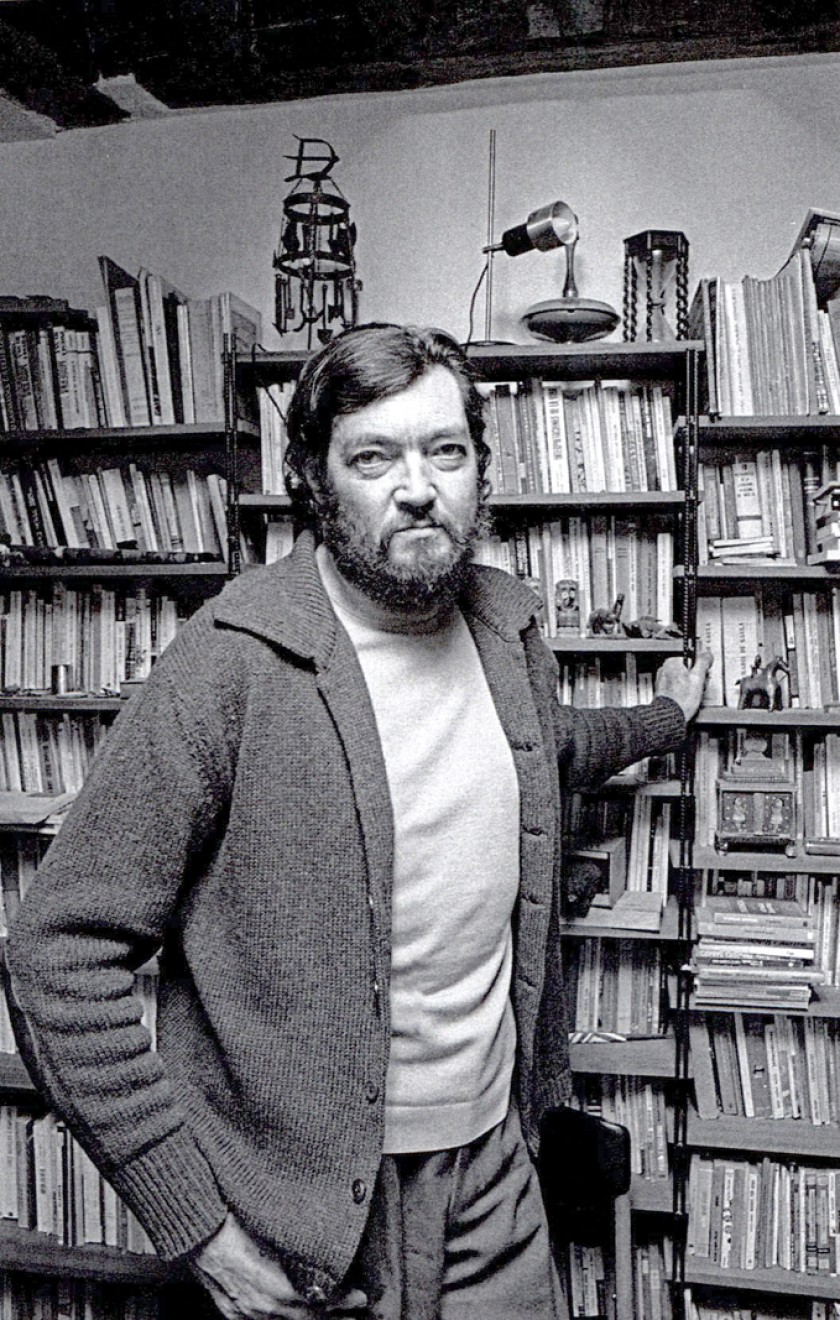

Acaban de pasar treinta y cinco años de su entierro en el cementerio de Montparnasse y más de medio siglo de la publicación de Rayuela y Bestiario. Julio Cortázar fue fundamental en la literatura de la segunda mitad

Acaban de pasar treinta y cinco años de su entierro en el cementerio de Montparnasse y más de medio siglo de la publicación de Rayuela y Bestiario. Julio Cortázar fue fundamental en la literatura de la segunda mitad del Siglo XX. En Bolivia era imposible encontrar lectores y aspirantes a escritores que no hubieran leído algo de Cortázar y que no tuvieran alguno de sus libros como segura influencia. Al parecer el tiempo ha puesto paños fríos sobre su obra, sin embargo, preguntamos a cuatro escritores bolivianos sobre su relación con uno de los más atildados miembros del Boom. Responden Camila Urioste, Adrián Nieve, Ramón Rocha y Oscar Martínez.

Cronopio y jacarandá

Camila Urioste

Mi primera experiencia con Cortázar fueron las conversaciones que sostenían mis padres cuando yo era pequeña, a menudo pobladas de cronopios, famas, esperanzas, magas, oliverios y cartas a Rocamadour. Por lo que yo podía entender de esas charlas enigmáticas, mi padre era un cronopio y mi madre una fama. Mi madre comentaba que se había peleado con Cortázar. No recordaba por qué. Tal vez algún comentario político. Pero nos hemos reconciliado, me decía, cuando publicó su cuento Silvia. Con ese cuento me reconquistó.

El día que leí Historias de Cronopios y de Famas, a los trece años, fue como si el universo, de golpe, se poblara de significado. Fue mi primera experiencia con la Literatura; el juego, el absurdo, el humor basado en un conocimiento profundo del ser humano, en la compasión profunda por el ser humano, en la poesía. Era comprender quienes eran mi padre y mi madre y saberme croma, famopio, hija del cronopio, ese ser húmedo y verde…

A los 18 años ví la obra de teatro Graffitti del Teatro de los Andes y me enamoré del teatro y de la vida y del arte el general. Vi esa obra tres veces en su temporada en la Paz. En cada función lloraba y reía y me robé una naranja del suelo (¿Querés la naranjita? ¡Tomá la naranjita!) y una semilla de jacarandá que lanzaban al aire en una escena y el espacio se poblaba de pequeños helicópteros. En el programa de Graffitti había un fragmento de Rayuela, la parte en la que explican la receta para llegar al cielo. … y porque se ha salido de la infancia se olvida que para llegar al cielo se necesitan, como ingredientes, una piedrita y la punta de un zapato.

Años después, en el año 2001, leí Rayuela en Yotala, durante un taller con el Teatro de los Andes. No había podido encontrar el libro en La Paz y de pronto ahí estaba en la biblioteca. Esa primera vez lo leí empezando por el capítulo uno y terminando por el 50. Tan raro ese amor no amor, ese íbamos sin buscarnos pero sabiendo que íbamos para encontrarnos, tan hermoso el funeral del paraguas. Tan raros esos seres sucios poblando parís y esas conversaciones interminables sobre música que yo no conocía. Tan hermoso el capítulo siete. Toco tu boca… Cortázar había subido las apuestas a esto del juego. Si en Historias de cronopios y de famas se jugaba la ternura, ahora se jugaba la locura, la capacidad de vivir en el mundo. Y estaba el fragmento como una manera orgánica de comprender la vida por pedazos y de saber que es en lo que no se dice, es en el espacio vacío entre las palabras donde reside el misterio que pulsa y pulsa.

Cuando me presenté al Premio Nacional de Poesía el 2005 con mi poemario Diario de Alicia, mi pseudónimo era La Maga. Para el Premio de Novela el 2017 elegí Rocamadour.

25 años después de haber conocido a Cortázar puedo decir que nunca nos hemos peleado, que la nuestra ha sido una relación de puro disfrute sin discusiones, un puro reconciliarnos y reconciliarnos sin motivo, y que para llegar al cielo se necesitan, como ingredientes, un verdor de cronopio y una semilla de jacarandá.

En memoria de Julio Cortázar

RAMÓN ROCHA MONROY

Cuando fui docente de la Católica en el taller de narrativa, leíamos con tal fruición a Cortázar que un amigo se burló, porque exhibíamos los libros de él como si fueran el Libro Rojo de Mao.

No era para menos: Cortázar murió el 12 de febrero de 1984 y su temprana lectura me ocasionó "daños" irreparables, como el identificarme con apretar de alegría el tubo de dentífrico en un balcón, o construir un cadalso en el jardín y luego sentarme a tomar mate ante la consternación de los vecinos que, como buena gente de clase media, se morían de indignación.

Esto es en la obra de Cortázar, pero en mi vida es la única explicación para hacer ch'akigramas en lugar de ejercer mi profesión de abogado, que me hubiera hecho más gordo y calvo pero más platudo, o el de ejercer 7 oficios y tener 14 necesidades, o no legar nada a mis cinco hijos y cinco nietos, porque no tengo nada salvo mi bicicleta, pues hasta de los libros me deshice y hoy uso una Kindle de 100 dólares (hoy debe costar la mitad).

No diré pues que Cortázar me afectó solo en términos literarios sino existenciales. Por eso me extrañó que nunca citara a Boris Vian, pese a que tuvo más de una afinidad con el escritor francés muerto poco después de los 30 y autor de La espuma de los días, porque en Vian encontré un Cortázar de la Escuela de Patafísica, un caprichoso que hacía pelear a dos gays porque uno de ellos se había acostado con una mujer, una inversión de la realidad tan cara a Cortázar. Me quejé de esa ausencia en alguien que tanto quiso la Patafísica y que citó a muchos escritores y artistas, menos a Vian. Me dijeron que alguna vez había dado un curso sobre Vian, pero no es suficiente cuando uno lo encuentra en la obra de Cortázar a cada paso.

De pronto un personaje mío creyó que podía entrevistar a La Maga, y luego a Oliveira, y luego al propio Cortázar. No sé si lo hizo bien, pero los dos primeros son puras ficciones y el tercero ta muerto. Pero el experimento me alentó a seguir con muchos otros, reales o ficticios, y sin embargo todos muertos.

Amo a Cortázar y procuro releerlo, pero no entiendo su reticencia a mencionar a Boris Vian.

Cortázar sin barba

Adrián Nieve

El Cortázar que más me gusta no es el genio creativo detrás de los Cronopios y los Famas, tampoco es el escritor juguetón que convirtió un juego de niños en una excelente y agridulce novela, ni es el revolucionario que empezó a creer en algo cuando bordeaba los 50, o ese lector obsesivo y neurótico que se juraba un solterón de por vida.

A mi Cortázar favorito lo conocí tarde, cuando ya estaba fascinado por sus cuentos, cuando ya me había leído casi toda su obra y volvía a él para releer Las Ménades, solo por el viejo vicio de leerlo un poco más. Mi Cortázar favorito es el que aparece en Cartas a los Jonquières. ¿Por qué? Pues, porque ahí no es más que ese tipo común que escribe cartas. Sí, cartas que a su modo son obras de arte, y también cartas de un hombre solitario, uno que acababa de llegar a París y les escribía a sus amigos para no sentirse tan solo. Para combatir esa neurosis suya, al menos la que no lograba exorcizar en sus cuentos.

Creo, fervientemente, que no tienes que conocer a tus ídolos. Peor aún analizarlos. Y eso fue lo que hice con Cortázar. Hubo un momento en que dejó de ser Julio, el escritor, y se transformó en Cortázar, el neurótico obsesivo. Y Cartas a los Jonquières fue hermoso porque le quitó las etiquetas y me lo devolvió, ya no como el gran literato ni como otro diagnóstico clínico. Julio volvió a mí como un simple ser humano que escribía para poder lo que no podía.

Estas son las cartas en las que conocí al hombre más allá del escritor. Donde me enteré de su rutina, de todas las cosas que hacía (con o sin importancia) y lo que pensaba de ellas. Y a partir de eso me lo puedo imaginar perdido en ese París que le fascinaba, caminando sin rumbo, ni otro propósito más que asombrarse, masticando higos y rumiando su neurosis, dándole tantas vueltas a sus obsesiones que terminaban convertidas en escritos tan fantásticos como maravillosos.

Y esa es su gran influencia en mi escritura: andar por las calles, siempre pensando, exorcizando mis obsesiones, convirtiéndolas en cuentos y en juegos que buscan una forma novedosa para expresar lo inexpresable, preparando el terreno para la novela, desahogándome un poco en cada cuento.

Volvé, Julio,

¿qué te cuesta?

Oscar Martínez

Fue en 1995 cuando un amigo que -hoy templa la lira al lado del señor- me habló de esa cuestión de dar la vuelta al día en ochenta mundos. Con muchas drogas, supuse erróneamente. No era así y tampoco asá. Luego, pasado el tiempo o mejor dicho el mundo, en ese mismo día, me ldeyó La vuelta al día en ochenta mundos y como uno que entonces fue joven e ignaro, aunque bien se mantiene siendo ignaro, se siente medio sentimental y con ganas de aplaudir el vacío y desolado espectáculo de la sociedad. Entonces llega la pregunta: ¿Seré un Cronopio o un Fama? Y claro que semejante pregunta sólo la podría hacer un Fama, porque lo de menos es saber qué o quién se es, cuando hacen falta instrucciones para dormir, para dar cuerda al reloj, para ir a los velorios o para regresar.

35 años sin Julio, que me ha dejado algunas ideas, por ejemplo, de Cómo Quedarse:

Comprar nuevas ventanas para la cortina. Nuevas camas para la sabana. Nuevas huellas para los zapatos. Pero sobre todo, nuevos espejos para los dientes. Bordear con la copa todas las lenguas y tener un pasaje de retorno como amuleto.

Ideas de cómo Cómo Caminar sin más ni más:

Para caminar sin más ni más, obviamente es necesario dejar de querer ir y dejar de querer quedarse. Es necesario ser muy hábil para esto, porque uno corre el riesgo de hacer lo uno por no hacer lo otro y viceversa. Los grandes caminadores sin más ni más, aconsejan simular que se camina desde y no hacía, de esta manera se mantiene la posibilidad de volver de ningún lugar sin saber a dónde se va. Dicen que Caminar sin más ni más, es tan saludable que después de Caminar sin más ni más uno aprende a mirar y escuchar. Se han registrado casos de caminadores que han aprendido a detectar seres de otros planetas pululando por las calles de las grandes ciudades, así sin más ni más.

Y por último:

Como besar la última vez:

Antes de besar la primera vez, se debe pensar en la última vez, pero sin pena por supuesto, ya que si se piensa en la última a la primera, se corre el riesgo de arruinar las dos al mismo tiempo.

Para la primera vez, se debe hacer algo parecido.

Como dicen que dice en las paredes de alguna calle de Buenos Aires: Volvé, Julio o dejanos instrucciones para traerte de vuelta.

Instrucciones para llorar

Julio Cortázar

Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos.