El carnaval de Sucre no ha evolucionado, ha recuperado costumbres

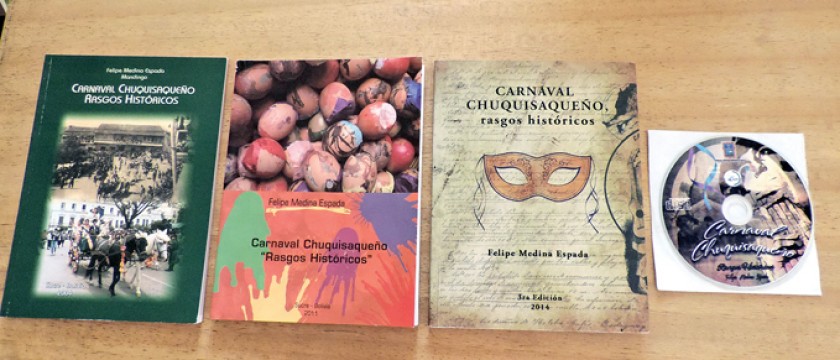

Entrevistamos al investigador Felipe Medina en vísperas de las fiestas carnavaleras de este año. Medina ha publicado una investigación de largo aliento titulado Carnaval de Sucre, rasgos históricos, que ya va en su cuarta edición. A continuación el autor nos revela algunas de estas características y de cómo recuperamos nuestras tradiciones sobre la base de estos rituales colectivos.

P. ¿Cuáles son los mayores y los peores rasgos del carnaval de Sucre? ¿Qué es lo que se ha perdido y qué ha evolucionado?

R. La práctica de la fiesta del carnaval en Sucre que tiene sus orígenes durante el periodo colonial tiene como referencia extrema en el tiempo en la obra Noticias políticas de las indias(1639) del Licenciado Pedro Ramírez del Águila, entendiéndose que la fiesta “arribó a lomo de bestia junto a los conquistadores españoles”, quien destaca dos rasgos centrales que perviven hasta la fecha: los bailes y las comparsas, por un lado, y el juego con agua como el otro. Estos dos rasgos han pervivido como característica mayoritaria central hasta nuestros días; sin embargo, la otra cara de la medalla desde entonces es la violencia entrañada en su celebración producto del elevado consumo de bebidas alcohólicas y las licencias propias de la libido al calor de estas fiestas liberales, no solo en Sucre, sino en el mundo entero.

Desde hace unas dos décadas y medio el sello identitario musical que le caracteriza ha sido prácticamente “arrinconado” para ocupar su lugar los ritmos de las fiestas patronales del altiplano boliviano en vista que los integrantes de las bandas de música son mayoritariamente de esas poblaciones, y además que llegan junto a su repertorio y por supuesto ajeno a la música particular de la fiesta de esta ciudad, este es un “espacio” que se perdió pero que se lo viene rescatando en la actualidad, pues la cantidad de bandas de música locales y la mediana difusión del repertorio propio ha procurado que el sello principal festivo vaya en paulatina recuperación.

El carnaval de Sucre no ha evolucionado, sino más bien ha recuperado costumbres festivas ancladas entre los finales del siglo XIX y principios del XX, aquello que se ha denominado como “Carnaval de Antaño”.

P. ¿Cuál es la diferencia con otros carnavales de Bolivia? Se dice que es un carnaval democrático en el que participan todos.

R. Por las características que contaba y aún cuenta, puede considerársela como única; pues, para empezar, es ampliamente participativa y no de espectáculo, salvo algunas programaciones (Entrada del Carnaval de Antaño, Corso de Menores y Mayores y Carnaval Militar), pero es su esencia central la organización/participación en calidad de festejantes de grupos de bailarines/jugadores que se vacían a las calles acompañados de bandas de músicos o conjuntos de músicos con sicuris y tarq’as mientras juegan con agua cualquier tiempo haga. Antaño los “jugadores” contaban con cargadores de globos y cascarones, actualmente este rasgo centenario fue perdiendo vigencia, fundamentalmente debido a la disminución del juego con agua y prohibiciones permanentes en su práctica. El carnaval sucrense es ampliamente participativo desde sus inicios, pues participan pobres como ricos, y personas de diferentes edades, como también de ambos sexos. El carnaval en el interior es de espectáculo de forma general.

P. La ciudad a su vez es tomada. La ciudad de alguna manara se vuelve un garabato y todos se cruzan con todos ¿Cómo reterritorializa el carnaval a la ciudad?

R. Por las características y particularidades con que cuenta esta fiesta popular arraigada, como decíamos más adelante, participan pobres y ricos, los asentados en calles céntricas como los de fuera del casco histórico, en los días hoy no prohibidos de “la salida a las calles a bailar y jugar con agua”, las “comparsas” son de diferentes barrios de la ciudad y por lo tanto se puede pintar a la ciudad como “tomada” con bailes, música y libaciones de diferente nivel, esto último absolutamente fuera de todo control y prohibición; para el afuereño/forastero, cuántas veces para los nóveles autoridades policiales que son los que más reprimen, les parece absolutamente de ‘enajenados’ el ver bailar en las calles y mojarse/jugar con agua a gente de todas las edades, pues se mojan a los comparseros y estos al público y vecinos en las principales calles por donde se trazaron de forma natural y tradicional rutas de recorrido y sitios de “descanso”, seguramente, desde hace un centenar de años.

La libertad con que se mueven y quieren y trazan sus propias rutas al azar las agrupaciones de comparsas sin duda que “garabatea” la imagen de la ciudad ‘ordenada’, pero los hace al calor de los ritmos alegres, es, pues, carnaval, la fiesta de las licencias aquí como en todo el mundo donde se la ejercita. Vamos a entender del “cómo territorializa el carnaval la ciudad”, a partir del razonamiento lógico de la existencia de los “territorios” (distritos rurales) la presencia de tres distritos rurales en el municipio de Sucre, y en cada una de ellas la práctica y la celebración del carnaval de acuerdo a sus usos y costumbres, pues, en cada uno de ellos, las costumbres y ritmos de su música y bailes “empandillados” son particulares, por ejemplo al margen del juego con agua, el “uso de proyectiles de impacto durante el juego y bailes de frutas de temporada como los membrillos, manzanas y duraznos”.

P. Puedes mencionarnos cuáles son las principales curiosidades con las que te topaste en tu investigación Carnaval de Sucre, rasgos históricos.

Q. Muy posiblemente el origen del juego con agua, que según datos históricos, la persona que incorporó fue el rey francés Enrique III (1559) y también, según Julio Lucas Jaimes (Brocha Gorda), en la obra “Villa Imperial de Potosí” menciona a Cleopatra como la inventora del juego con cascarones; luego también “los envases para trasladar el agua para mojarse”, en tiempos republicanos, al no contar con recipientes apropiados, era acostumbrado usar vejigas de reces, previamente lavados y aseados para cargar agua, costumbre hasta la década de los 60s por niños y adolescentes de los sectores populares que no tenían acceso a los globos ni cascarones ni chisguetes por su elevado costo; otro detalle curioso es aquel que describe Alfredo Jáuregui Rosquellas (La Ciudad de los Cuatro Nombres, 1924) “que el pulcro presidente de la Real Audiencia”, a quien se le debe la ciudad limpia y ordenada, “háyase visto junto a sus acompañantes oidores en el visitando el morro de Surapata donde se desarrollaba el “segundo carnaval del pueblo” y adonde convergían artesanos de todos los oficios (hoy obreros), en el día jueves de carnaval.

P.La poesía y las coplas eran muy importantes en el carnaval de antaño, nos puedes hablar un poco de eso.

R. Quién sabe era lo central en la celebración del carnaval, sobre todo de las comparsas que contaban con una Madrina a quien le debían no sólo respeto sino versos poéticos adornados de la humedad interna y externa que brindaba pasar la fiesta del carnaval.

Según las referencias históricas, esto daba inicio prácticamente en el Jueves de Compadres, cuando el “susodicho” Compadre era cortejado por una Comadre solicitándole sea su compadre pero para ello debía entregar un presente junto a una cartilla con versos encantadores para que acepte su solicitud en una “tabla” adornada con pétalos de flores, y lo propio, arribado el Jueves de Comadres, ella sería retribuida con otro presente con doble de valor y también acompañado por otra cartilla poética también encantadora; práctica del carnaval en su antesala.

“MI querido compadrito

De toda mi estimación:

Te mando mi corazón

Y también este negrito.

Quisiera tener talento

Como tengo voluntad

Para hacerte conocer

Con este hermoso negrito

Mi cariño compadrito”.

El emblema esencial del compadrazgo era un negrito de yeso o barro que llevaba la “tabla”. En la actualidad aún existen estos “negritos/negritas” en algunos estantes chicheros.

La picardía poética del carnaval es posible conocerlo en algunas publicaciones/periódicos del periodo colonial y moderno, de la misma forma en formato de bandos que resumían sentimientos picarescos relacionados con los integrantes de las agrupaciones, autoridades locales, departamentales y nacionales de forma general

De “El Eco de Sucre”, de 17 de febrero 1871, tras el derrocamiento del Gral. Melgarejo.

El Carnaval (extracto)

Ordeno, publico y mando

Yo el carnaval soberano

De los viejos el tirano

Y el rey de la juventud:

Considerando, primero,

Que Bolivia ha derrocado

del luto y llanto reinado

De orfandad y esclavitud.

Segundo: que la alegría,

El buen humor y el contento,

Sufrieron en cruel tormento

Seis años de expatriación.

Y entre febriles y vivas

De entusiasmos leal y sincero,

El día quince de Enero

Volvieron a la nación.

(…)

Los verdaderos patriotas,

En decir aquella gente

Honrada, noble y decente

De conocida lealtad

No de tregua a su contento,

Y salude el otro día

El de la LIBERTAD.

En otro periódico de 1875, EL BOLETÍN de 13 de enero de 1875, se lee lo siguiente:

Chilindradas

“Anoche dizque, se cantaban en tono de carnaval las siguientes coplas:

“Que vengan, que vengan

Los de Colquechaca,

Chaiguan ruasunchej

Lo de Quirpinchaca.

Si quieren sacarnos

Ravelo y Carrasco

Fatta phisunchejta

Se lleva el chasco

Manachej jamuncu

Por tomaicuri

Mamahuasimanta

No pasan aquí.

A Pérez y Lanza

Quevecho y Tamayo,

Sapaicuna apachun

Y el caiga un rayo.

Del autor Angel Moscoso Mariscal, de aquellos mismos años deicinoveros (s. XIX)

Remembranzas del Carnaval

Contábame mi abuela

que en “inllo tempore”

el carnaval eraba

fiesta estupenda,

que el mundo loco

bailaba el mes entero

y aun era poco.

Que salían los hombres

En mil pandillas

Que nobles no existían

Ni otras cosillas.

Y haciendo muecas

Los más pintiparados

Bailaban cuecas.

Que no había cristiano

Menos cristiana

Que en su casa se quede

De palangana

Pues a la calle

A lucir sus zandangas

Es mejor talle.

Como en el carnaval todo vale, la licencias al calor y ritmo de las fiestas daban por supuesto, lueguito, dolores de cabeza a las amas de casa, sobre todo a los nueve meses con los hijos del carnaval…

Todo el mundo se daba

A las fruiciones;

Sin remilgos

De discreciones;

Si hubo locuras

También lo remediaban

Pronto los curas.

Casaban al momento

Al que era malo,

Para que más no siga

Dando “escándalos”;

Gente perversa

Era ley que se enlace

De grado y fuerza.

Finalmente, unos versos de mi autoría que los escribí para publicarlos en la obra “Recetas de Aderezos Sociales (2000).

Mojarse para todo el año

(Fragmento)

Es singular el carnaval sucrense

La diversión principal de niños,

Jóvenes y viejos;

Entre hombres y mujeres:

“Bañarse el cuerpo entero

Por fuera y por dentro”.

Por fuera con el agua cristalina,

Sin importar cuan cara fuera;

Por dentro, con los líquidos

Que, simulando elíxires.

De larga vida

Prolongan siete días

La fiesta que nuestros ancestros señalaron

Para cumplirlos de por vida.

Sin duda, que la profusión poética picaresca hubiera sido en mayor cantidad y calidad principalmente durante el periodo republicano hasta las primeras décadas del pasado siglo, gracias a la presencia de la imprenta.

Culinaria y música propia

El carnaval sucrense, como casi ninguno otro del país, cuenta con gastronomía propia que suele acostumbrarse consumir. Son los sándwiches de palta y quesillo de cabra de enorme cantidad de producción del valle de Río Chico, cada uno de ellos aderezados en medio del pan con locoto, cebollas y tomate; suele también prepararse licores del fruto de la guayaba, de tumbo, y principalmente la bebida embotellada denominada “Leche de Tigre”, esta última en base a leche, huevo, coco rallado, canela y singani.

Y finalmente, debemos destacar como el recurso identitario más importante de esta fiesta popular es LA MÚSICA, cuyo repertorio, si bien algo reducido -de apenas una docena o un poco de bailes y canciones- entre citadinas y rurales, pero la convierten en única en el ámbito nacional, y como en otros referentes identitarios locales de grande potencialidad, muy poco explotados en su promoción y difusión por las autoridades de turno locales y departamentales como productos turísticos nacionales e internacionales.