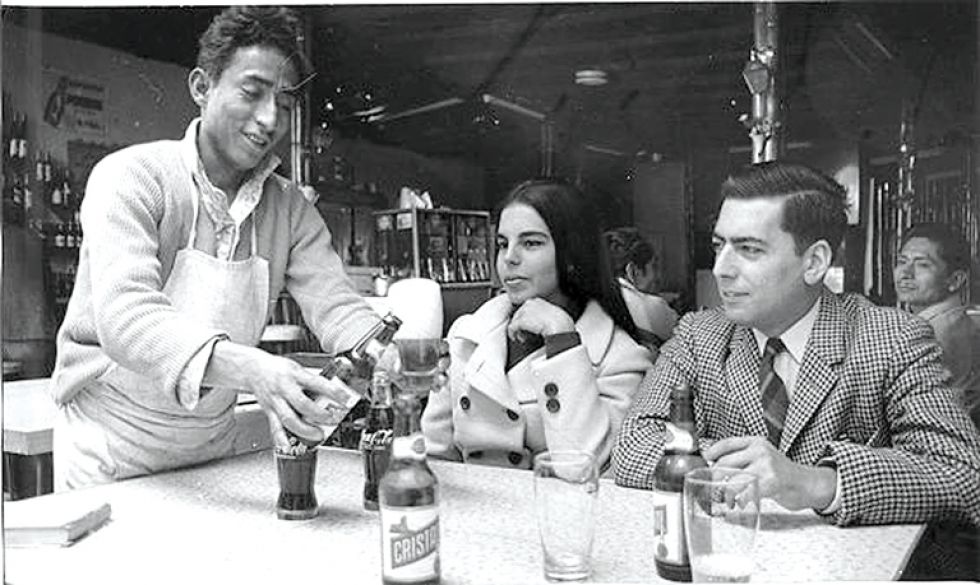

50 años conversando en La Catedral

Hace 50 años que Zavalita viene preguntándose cuándo se jodió el Perú. En esta edición, Puño y Letra se pregunta por la vigencia de una de las novelas más importantes del Siglo XX, Conversación en La Catedral, del Nobel peruano Mario Vargas Llosa.

Hace 50 años que Zavalita viene preguntándose cuándo se jodió el Perú. En esta edición, Puño y Letra se pregunta por la vigencia de una de las novelas más importantes del Siglo XX, Conversación en La Catedral, del Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Para respondernos escriben en este número conmemorativo, algunos de los narradores más reconocidos de Bolivia: Wilmer Urrelo, Claudio Ferrufino-Coqueugniot, Camila Urioste, Alex Salinas, y Homero Carvalho Oliva.

“Jodidos estamos todos”

Homero Carvalho Oliva

En mis talleres de escritura creativa uso algunos fragmentos de inicios de novelas como ejemplos de la maestría con la que sus autores atrapan a lectores. Uno de ellos es el de Conversación en La Catedral (1969), novela de Mario Vargas Llosa que leí bajo el hechizo de la narrativa del Boom latinoamericano, fenómeno literario del que el autor peruano era el más joven y hoy, a sus ochenta y tres, es el único sobreviviente.

“¿En qué momento se había jodido el Perú?”, se pregunta Santiago Zavala en el archicitado inicio de esta obra y desata una serie de provocaciones políticas y literarias en toda América latina. La pregunta ha sido parafraseada en múltiples contextos y situaciones históricas. Antes de esta novela ya había leído La ciudad y los perros y La casa verde, que me iniciaron como un devoto de este autor a quien veía como un escritor osado, que jugaba con las estructuras y las técnicas literarias: los saltos temporales y espaciales; así como los temas de la actualidad de ese entonces tan lejano y tan cercano, tal el caso de las dictaduras.

Leí la novela, el año 1976, cuando estaba en la UMSA de la ciudad de La Paz y el hecho de que las conversaciones de la obra sean en un bar y hablaran de la dictadura de Manuel Odría y sus esbirros, me recordaban a las que teníamos en esos años de la dictadura de Banzer en cantinas malolientes en las que discutíamos los mismos temas políticos de Santiago y sufríamos la misma represión que Odría imponía en Perú con verdugos como Cayo Bermúdez.

En el prólogo de la novela Vargas Llosa señala: “Entre 1948 y 1956 gobernó el Perú una dictadura militar encabezada por el general Manuel Apolinario Odría. En esos ocho años, en una sociedad embotellada, en la que estaban prohibidos los partidos y las actividades cívicas, la prensa censurada, había numerosos presos políticos y centenares de exiliados, los peruanos de mi generación pasamos de niños a jóvenes, y de jóvenes a hombres. Todavía peor que los crímenes y atropellos que el régimen cometía con impunidad era la profunda corrupción que, desde el centro del poder, irradiaba hacia todos los sectores e instituciones, envileciendo la vida entera”. El año 1994 la realidad se acercó a la ficción cuando Óscar Eid y otros dirigentes del MIR, fueron acusados de recibir dineros del narcotráfico a partir de una fotografía con un reconocido narcotraficante; Eid pronunció su tristemente célebre frase: “¿Jodidos?, jodidos estamos todos” que lo enterró políticamente y me trajo a la mente la de Zavalita con respecto a su país. Y si hoy nos miramos en el espejo podemos repetir la ya inmortal pregunta de Zavalita y la patética respuesta de Eid, con la diferencia de que si antes una fotografía con un narco servía como prueba para incriminar a un político, ahora es apenas una anécdota y por eso estamos tanto o más jodidos que antes, ¿lo estaremos siempre? Quizá Zavalita tenga la respuesta y habría que releer la novela para encontrarla.

Una novela que supo envejecer

Wilmer Urrelo

Sin duda Conversación en la Catedral es una de las novelas más importantes de Vargas Llosa. En su momento marcó un hito, un quiebre de lo que se estaba haciendo en Latinoamérica hasta ese momento.

Pero no solo es una novela importante por la construcción novelesca en sí, sino porque hay un fuerte y durísimo retrato de la sociedad limeña de mediados del siglo pasado. La burguesía peruana, las clases más bajas, la vida universitaria donde se trama (inútilmente) la caída de Odría.

A partir de relatar esa vida concreta, Vargas Llosa no solo narra a una generación peruana sino a una generación latinoamericana. Y también está la enorme capacidad de observar y crear personajes inolvidables: Santiago Zavala, Cayo Bermúdez, Bola de Oro, Amalia, Ambrosio, la Musa… en fin, en Conversación hay una especie de fauna de las sociedades de esta parte del mundo, tan complicadas y contradictorias. Y miren que no por haber sido publicada hace cincuenta años Conversación no ha dejado de estar vigente. Creo que funciona igual ahora que a mediados del siglo pasado, es una novela que supo envejecer, que si la leen ahora es igual de poderosa de cuando apareció.

De todas las novelas de Vargas Llosa es a la que más cariño le tengo porque crecí con ella, porque me entretuvo muchísimo y porque me sigue deslumbrando cada vez que la vuelvo a leer. Es una novela de la que aprendí, también.

Por ahí anda probablemente a la par La Casa Verde o ese portento creativo llamado La guerra del fin del mundo.

Gran novela Conversación, como creación literaria y como retrato de una sociedad que (tristemente) apenas ha cambiado cincuenta años después.

Conversación en la catedral

Claudio Ferrufino

¿Cuándo se jodió Bolivia? ¿O Argentina? ¿O Brasil, si obviamos el portugués que es otra lengua y no? El Perú sigue jodido. Todos andamos más jodidos que nunca porque nos quitaron lo último que teníamos, la esperanza, esa mujer flácida e infiel que se apodaba Revolución. Hoy los pajpakus se adueñaron hasta de ella, revolcaron el pasado, enmierdaron el futuro. Cayo Mierda representa a este grupo de ilustres delincuentes que puebla la tierra desde Agua Prieta hasta Ushuaia. Diestros o siniestros, ni importa.

Este libro vigente pregunta por cincuenta años aquello que no tiene respuesta. O tantas tiene que cada una suelta resulta irrelevante. La Catedral, el bar de la esquina, viven con nosotros desde los fogones del Martín Fierro. Los mentideros perviven allí donde haya dos viejos y el asunto es recurrente: ¿cuándo nos jodimos? Que si el Mono Paz, que si Barrientos, que si Che o Jotajota. ¿Quién recuerda en el Perú a Hugo Blanco? El dolor se olvida; la muerte se oculta. La vida es un negocio turbio donde crecen los pendejos y se ahogan soñadores.

¿Que si lo salvaría de un naufragio? Primero me salvo yo. Tengo el fetiche del libro, pero no tengo ídolos. A mi alma de coleccionista se opone mi espíritu ácrata. Lo leído vale y mejor volverlo a leer, así se lo preserva.

Conversación en La Catedral

Camila Urioste

Cuando volví de Estados Unidos a mis 16 años, comencé a descubrir en serio la literatura latinoamericana. Hasta entonces, lo único a lo que había tenido acceso era a los libros de Cortázar, como Historias de Cronopios y de Famas, que me pintaban un mundo intuido y maravillosamente absurdo. No me acuerdo cómo llegó a mis manos Conversación en La Catedral en esos años, pero recuerdo que mi padre me había hablado de la novela, solo recuerdo su tono de voz deslumbrada, como de quien te está dando la llave a un universo secreto, solo para entendidos. Lamentablemente, no pasé del primer capítulo, ni siquiera de la página 20. Tal vez era la 15. No lo conseguí, la encontré insoportablemente aburrida, y tal vez, también pesaba el mal sabor que me había dejado leer en el colegio La Ciudad y los Perros. Conversación en La Catedral se quedó como uno de los libros que he comenzado y que simplemente dejé porque no estaban escritos para mí. Jamás me he obligado a leer un libro solo porque “hay que leerlo”.

Años después, en mi cumpleaños, alguien me regaló un ejemplar de La Fiesta del Chivo, y ese me lo devoré en pocos días y hasta el día de hoy lo recuerdo violento, íntimo, cruel. Bellísimo.

Si tuviera que salvar un autor latinoamericano del fuego, no sería a Mario Vargas Llosa. Y si de la obra de Vargas Llosa tuviera que salvar un libro del fuego, sería La Fiesta del Chivo, o El Hablador, una novela diminuta y perfecta. ¿Conversación en La Catedral? Que arda.

Zavalita cumple 50 años

Alex Salinas

Varios de las novelas escritas por Mario Vargas Llosa (1936) merecerían ser salvadas del fuego. Están, por supuesto, las que forman parte del grupo al que denomino como la pentalogía de la ambición, que empieza con La ciudad y los perros (1962), incluye (sí, incluye) La tía Julia y el escribidor (1977), y culmina con La guerra del fin del mundo en 1982. Éstas, junto a La casa verde (1966) y Conversación en la catedral (1969) pueden ser catalogadas como verdaderas obras maestras, por su grado de experimentación, por sus logros de fondo y forma, porque logran convencernos que dentro de sus páginas se desarrolla otra vida y otro universo, con seres autónomos al autor, con personajes que finalmente logran convencernos de su existencia en el rico y único registro de su lenguaje, en su poderosa ambigüedad.

Al respecto de Convesación en La Catedral, el propio Vargas Llosa escribiría en el prólogo de la misma que ninguna otra novela le había costado tanto (10 años de trabajo) y que si fuera a salvar una sola obra suya, sería esta novela. Conversación en la catedral es sin duda la cima del afán totalizador del escritor, del deseo por lograr una novela total, mural de la realidad peruana, tal como en su momento lo había hecho Ciro Alegría (1909-1967) con El Mundo es ancho y ajeno (1941), novela que Vargas Llosa alguna vez había dicho admirar, pero que, según el propio escritor, fracasaba en convencernos, por el uso de técnicas narrativas obsoletas, por la intromisión de un narrador acartonado. Conversación en La Catedral, por lo contario, es el despliegue máximo de la ambición formal del peruano. El narrador desaparece casi por completo para dar lugar a los diálogos, que otorgan, a su vez, la ilusión de ser testigo antes que lector. El diálogo principal de Zavalita y Ambrosio en el bar La Catedral desemboca en el registro verbal de otros muchos personajes, otros muchos diálogos (18 en algunos capítulos) que se leen de manera simultánea en las páginas, aunque provengan de distinto tiempo y lugar. A pesar de esto, la complejidad no deja cabos sueltos, las muchas historias se cierran, completadas en el texto o en la inferencia final de los lectores. Así, es una novela perfecta.

Por otro lado, atrae en Conversación que, a diferencia de La ciudad y los perros, ambientada en el colegio militar Leoncio Prado; o de la Casa verde, ambientada en el norte y en la selva peruana, la novela explote a la ciudad de Lima como un escenario privilegiado, como personaje decadente, sombrío y grotesco, una selva humana donde solo los duros sobreviven, donde el fuerte devora al más débil. Es una continuidad de la “Lima la fea”, término acuñado y desarrollado por el escritor Sebastián Salazar Bondy (1924-1965), autor admirado por Vargas LLosa, también uno de sus primeros lectores. En ese sentido, la novela es una puesta al día de la relación de amor y odio entre el escritor y la capital peruana, a la que, parafraseando la frase de Jorge Luís Borges, no une tanto el amor, sino el espanto.

Ante todo, Conversación es una novela política, que responde, lo sabemos desde las primeras páginas, a la pregunta “En qué momento se jodió el Perú”. Sin embargo, a lo largo de la lectura, responde también una pregunta más profunda que el personaje principal se hace a sí mismo: ¿cuándo me jodí yo? Es decir, cuándo se perdió la inocencia de toda una generación, la pureza ideológica, la energía y la confianza de la juventud en el discurso político, ya sea aprista o comunista, para cambiar la realidad peruana. Al final, todo deviene en la tranza, en acomodo, simulacros de acción de los personajes, ya que la dictadura, la corrupción, los excesos del poder ilimitado lo envilecen todo, el universo de lo público y lo privado. En ese sentido, Conversación acaso sea la novela más relevante del peruano a la realidad política actual de Latinoamérica.

No obstante, a pesar de lo anotado, de todos los logros de la novela, si fuera por una sola obra, no creo que Vargas Llosa deba salvarse por Conversación en la catedral, sino por La ciudad en y los perros, por el momento mismo de su publicación, porque, junto con otros escritores, dio lugar a lo que ahora conocemos como el boom latinoamericano, con el tiempo, a una miríada de aprendices que, tras la estela del peruano, decidieron seguir el camino de las letras, contar y ficcionalizar sus realidades, citadinas y sombrías la mayoría, a través del filtro de la literatura.

La ciudad y los perros, asimismo, es una novela trepidante, que se sostiene en la ambigüedad de sus personajes, donde el héroe puede ser fácilmente el villano y el villano fácilmente el héroe, aunque la lealtad a sus convicciones lo conduzcan a la violencia más insensata. En ese sentido, flota en el aire la pregunta: ¿qué conlleva el ser un héroe? La respuesta no nos es dada, pues está destinada a pensarse y repensarse mucho tiempo después de la lectura, pues los personajes jamás son lo que creen o dicen que son. Son, así, unos impostores.

El colegio militar Leoncio Prado de La ciudad y los perros, muchos ya lo han anotado, es la sinécdoque social de un Perú trágico, otro espacio donde se libra una lucha inmemorial y constante, dadas las profundas fisuras sociales, las contradicciones y confrontaciones culturales y raciales, prestas a explotar, a hacerse violencia en cualquier momento. Así lo presenciamos. De esa manera, el colegio es un universo extremo, despiadado, que contrasta totalmente con la belleza de la juventud, la dinámica y la armonía de los cuerpos adolescentes, del idealismo que debería guiarlos. No es así, es más bien, nos lo recuerda J.J Armas Marcelo un “violento mundo sexual de la masturbación y el bestialismo”.

A la distancia, es imposible no leer Ciudad y los perros en contraste y comparación con la otra gran novela peruana de aprendizaje del pasado siglo, Los ríos profundos de José María Arguedas (1914-1969), publicada apenas cuatro años antes que la novela del arequipeño. Ambas, pienso hoy inseparables, triunfan en el lenguaje, representativo de la diversidad social peruana que buscan o logran plasmar; ambas se desarrollan en establecimientos educativos cerrados, microcosmos de una nación, uno en la sierra, otro en la costa. En ambas novelas se desarrollan también relaciones extremas, hipersexualizadas y con perversos objetos de deseo y de placer (la opa Marcelina, en Los ríos profundos; la perra malpapeada, en La ciudad y los perros). En ambas, los personajes se debaten dolorosa y largamente entre el bien y el mal, aunque la concepción del mal, su origen y su naturaleza sea muy diferente en la obra de Arguedas, aunque en ambas, los personajes principales disuelvan sus dilemas morales de maneras muy distintas. Desde la ficción, ambas obras acaso sean el más grande díptico de la imaginación y la creación literaria peruana del siglo XX, cúspides también de la literatura Latinoamérica y mundial.