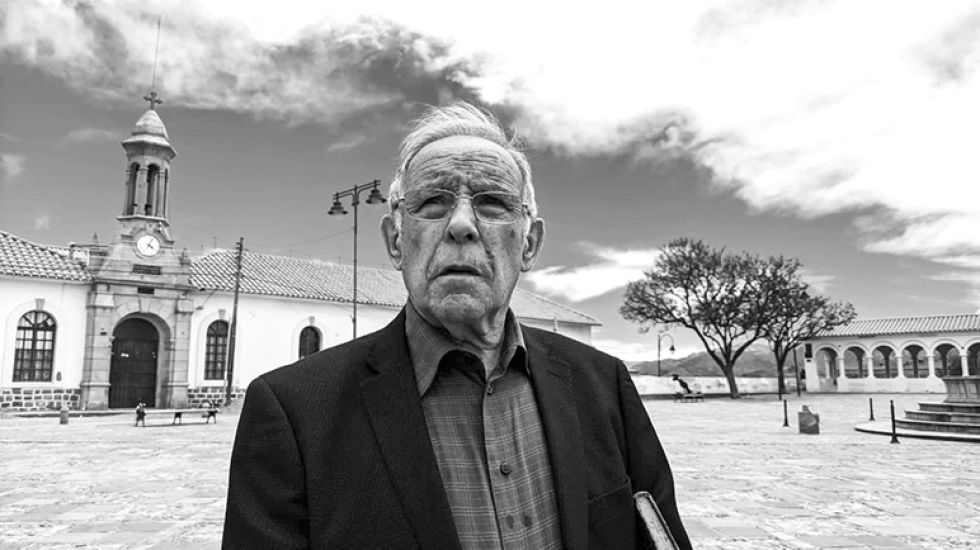

Raúl Teixidó, el bicho raro de nuestras letras

Publicamos el texto de presentación del último libro de relatos de Raúl Teixidó, “Con pérmiso de Franz”, de Alex Salinas en el ABNB.

¿Aportaría mucho si digo que el último libro de cuentos de Raúl Teixidó (Sucre, 1943), Con el permiso de Franz (Plural, 2021), es un tributo a la obra del escritor checo? Decir, por ejemplo, que en sus cuentos aparecen los grandes asuntos kafkianos: la justicia como simulacro, como el baile de máscaras de poderes arbitrarios e invisibles; la abogacía como ejercicio condenado al fracaso, equiparable tan solo al ejercicio de las letras, abogados y poetas como perseguidores de escenarios imposibles. Uno de los cuentos inclusive introduce el conflicto generacional entre padre e hijo, la opresión que el primero ejerce sobre el segundo, algo tan presente en la obra de Kafka, pero tan alejado de la experiencia del propio Teixidó.

Sin embargo, quisiera apuntar lo que de Teixidó encuentro en este libro, antes que la influencia del propio Kafka. Para esto, me remito a mi primer encuentro con la obra del chuquisaqueño. No fue en Sucre, donde sus obras apenas circulaban, sino en una librería extranjera, en una antología de narradores latinoamericanos nacidos alrededor de los años 40 del siglo pasado. El cuento, “La puerta que da al camino”, escrito a principios de los años 70, es acaso una de las piedras fundacionales de la construcción excéntrica de su narrador.

En el cuento de Teixidó, es la inminencia de un viaje lo que lo llama a la existencia. Su personaje escribe en una encrucijada, entre la culpa que le despierta la partida, y la derrota que supone el quedarse, cuando muchos otros ya han partido a cumplir sus sueños artísticos y profesionales. La tensión entre la culpa y la derrota busca resolverse en el texto, ante una ciudad a la que el narrador también debe dirigirse.

En el cuento la ciudad oscila. Es primero el sitio de valor de la niñez y la adolescencia del personaje, ante la cual debe justificar su partida: “No huyo de aquí, ni reniego de esto que amamos tanto tampoco albergo aborrecimiento alguno ni petulancia con respecto a mis semejantes”. También es el sitio del desasosiego, el espacio reducido y sin oportunidades para desarrollarse como un artista de ambición. Como resultado, el narrador revela un inconsciente de minusvalía. Escribe entonces como pidiendo permiso, como disculpándose del lugar excéntrico (histórico y subjetivo) de la escritura: “No era mi propósito de convertir esta comunicación amistosa […] en la crónica de nuestras amarguras domésticas, aunque en buena parte lo venga siendo ya”.

50 años después, percibo, en algunos de sus cuentos, una vuelta al origen, a las calles que lo marcaron a fuego y señalaron esa excentricidad, aunque las formas para lidiar con ella se han afinado a lo largo del tiempo, también el ánimo del narrador ante una percibida condición de outsider, sin la tortura interna de ese cuento primigenio. No obstante, la transformación, no podía estar ausente, pero esta vez como reconocimiento de su propia diferencia, como recurso simbólico del narrador (transformación, enfermedad o desdoblamiento) de la disociación del sujeto de su medio. Si en algún momento sus personajes se vieron a sí mismos como bichos raros, ahora esto asumen su disformismo como el rechazo a ajustarse a la norma, la transformación como la salvaje irrupción de su rebeldía.

Sus personajes dejan de ser esos seres atormentados para convertirse, si seguimos la taxonomía de Cortazar, en cronopios, criaturas idealistas, sensibles, a contrapelo de las actividades que los demás aceptan. Así podemos leerlo en cuentos como “Mutación” y su personaje cinéfilo; en el cuento “La velada”, con el melómano Nataniel; en la “Solteria” de Julius Fusch o en “Una extraña enfermedad” del señor Rudolf. Asimismo, en la derrota de “Ludwing”, personaje que acaso encierra el laberinto americano de su propio progenitor.

Se regresa al lugar de formación de la mirada, como en en el cuento “El mal menor”, en el cual, por medio de su personaje Alfred (bibliotecarió como Teixidó mismo lo había sido) elabora, de forma alegórica, sobre las difíciles elecciones vitales de toda una generación de estudiantes, como él mismo nos lo había recordado al introducir “La puerta que da al camino”: “opté kafkaniamente (como luego en tantas cosas en mi vida) por algo que ‘sin herir mi dignidad preservase mi indiferencia’, palabras del ilustre escritor praguense respecto al Derecho, carrera que yo también me vi en necesidad de ‘elegir’”.

Después, en otros cuentos, encontramos el estilo de un Teixidó que hemos estado leyendo por años. Si, en parte, la narrativa de Teixidó se inicia en la inminencia de una partida, esta continúa en el viaje, donde el narrador se sabe siempre transeúnte. El viaje, y el encuentro erótico que este depara, se asemejan a romances cinematográficos entre sujetos marginales, entre un artista y una mujer, a menudo por fuera de las convenciones morales de su época, pero que, al igual que el hombre de letras con el que se encuentra, conserva la capacidad de renacer a partir del amor, de escuchar sin juzgar, de hacer de su vida un hecho estético a partir de pequeños actos de voluntad, de asumir el riesgo y de comprometerse emocionalmente en proyectos que, de antemano, se saben temporales.

En cuentos como “Habitación 21”, como en otros momentos de su obra, en una actitud vanguardista, Teixidó echa mano a materiales pertenecientes al séptimo arte para narrarnos una historia como si fuera una película, para conectar los modelos de experiencia de la cultura de masas a las posibilidades de experiencia de la vida privada, para extender sus límites y trasmitir su valores, esos efímeros momentos de trascendencia, como aquel que él menciona en uno de sus aforismos: “Si aún eres joven y se atraviesa en tu camino un a muchacha de mirada dulce y modales refinados, pídele una cita”. Nos alejamos entonces de los modelos kafkianos, pues encontramos seres que no rehuyen al contacto físico, que se seducen en su diferencia, en la precisión de sus diálogos, con una sensualidad que se desborda en la elipsis, en el cambio cinematográfico de una escena a otra.

En el embrión de toda ficción, indica Vargas Llosa, bulle una inconformidad, late un deseo insatisfecho. Y creo que eso, a lo largo del tiempo, es lo que le ha dado fuerza a la obra de Teixidó, el poder de convencernos la posibilidad de existir de sus personajes, pues en ellos encontramos a verdaderos perseguidores de su anhelo: una mujer, llegar a conocer a una persona, dirigirle unas palabras, ver una obra de teatro, escuchar un disco, largarse de un lugar, dejar de hacer un trabajo o llegar a escribir una carta o una historia. En ellos, Teixidó ha materializado sus pasiones, instantes de epifanía, también sus frustraciones.

Pienso también que en sus ficciones subyace el tema de la elección, las consecuencias de esta, las perdidas y las ganancias, porque a diferencia de Borges, Teixidó no cree que las elecciones sean infinitas, ni los porvenires tampoco, y que cuando un persona se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina inexorablemente otras. A pesar de esto, el oficio del escritor en su obras, tal como lo veía Kafka, es resistir el mundo, como un proceso de penitencia y autodestrucción, en una defensa a ultranza de un individualismo ético.

En ese sentido, en este ejercicio de libertad individual, he encontrado, a lo largo de su obra, la voluntad de rebelarse a las dificultades de su medio, de ir a contracorriente de la tradición, de lo que entonces se esperaba del escritor sudamericano, a contracorriente también de cualquier color localista en el lenguaje o de un creciente misticismo identitario chauvinista, erigiendo, en el proceso, su propio universo. Para vivir, indica el propio Teixidó, “debes edificar tu propia casa; de lo contrario, te sentirás siempre un extraño entre tus semejantes”. Así, en Teixidó encontramos la libertad de elegir sus propias batallas y como lo había hecho uno de sus mentores, Marcelo Quiroga Santa Cruz, también la posibilidad de elegir a sus precursores.

Pero la obra de Teixidó no deja de insertarse en la literatura con las tensiones de ese lugar marginal donde comienza a escribirse, y que después abandona, pero que carga desde entonces como una maleta de sueños y pesadillas, una que, de cuando en cuando, abre todavía por medio de una literatura que, juzgando por lo que leemos en Con permiso de Franz, lleva como una empresa ascética, sin perder la mirada juvenil de sus personajes, en historias que, ahora, se asemejan más a una celebración de la excentricidad.

Donde antes había desasosiego, ahora hay estoicismo. El mundo es real y el narrador es simplemente Teixidó ante el abismo de la existencia y la monstruosidad del poder y sus instituciones. Queda solo la postura para enfrentarlas a través de la imaginación, la tozudez y la grandeza de la creación humana. En este siglo XXI, desde Sucre, resta solo decir que, desde ese primer en encuentro con “La puerta que da al camino”, pasando por la entrañable A la orilla de los viejos días (en la cual aprendimos también a amar a su madre), hasta llegar a este Con permiso de Franz, nos sentimos honrados de seguir sus pasos, de llamarlo a él, Raúl Teixidó, bicho raro, nuestro bicho raro, uno de nuestros precursores.