A propósito de la biografía de Banzer: Alfonso Crespo y la desmemoria histórica

Nuestro colaborador Freddy Zárate, realiza un ejercicio crítico al libro biográfico de Hugo Banzer Suárez, escrito por Alfonso Crespo Rodas. Una operación necesaria de desmitificación de este tipo de bibliografía.

En el Sesquicentenario de la República de Bolivia, el gobierno saliente presentó el Libro Blanco de Realizaciones del Gobierno de las Fuerzas Armadas - Bolivia 1971-1978 (s.f.), que es un informe de gestión del gobierno de facto del Gral. Hugo Banzer Suárez –del 21 de agosto de 1971 al 21 de julio de 1978–, en donde resalta logros institucionales, económicos, sociales, políticos y jurídicos. En términos generales, es un libro propagandístico que contiene bastante información técnica que detalla “el desarrollo económico-social acelerado” en manos de las Fuerzas Armadas. Los autores del informe indican que “en 1971 se retomaron las banderas de la Revolución Nacional, sobre bases humanísticas y cristianas”, todo esto con el fin de alcanzar “un cambio en la conciencia de los bolivianos. La frustración y el derrotismo han quedado atrás. Ahora enfrentamos el porvenir, con seguridad, optimismo y confianza”. Además, el Libro Blanco contiene decenas de fotografías del ámbito político, social y económico que tuvieron la intención de “cementar” en la memoria colectiva el eslogan: “orden, paz y trabajo”.

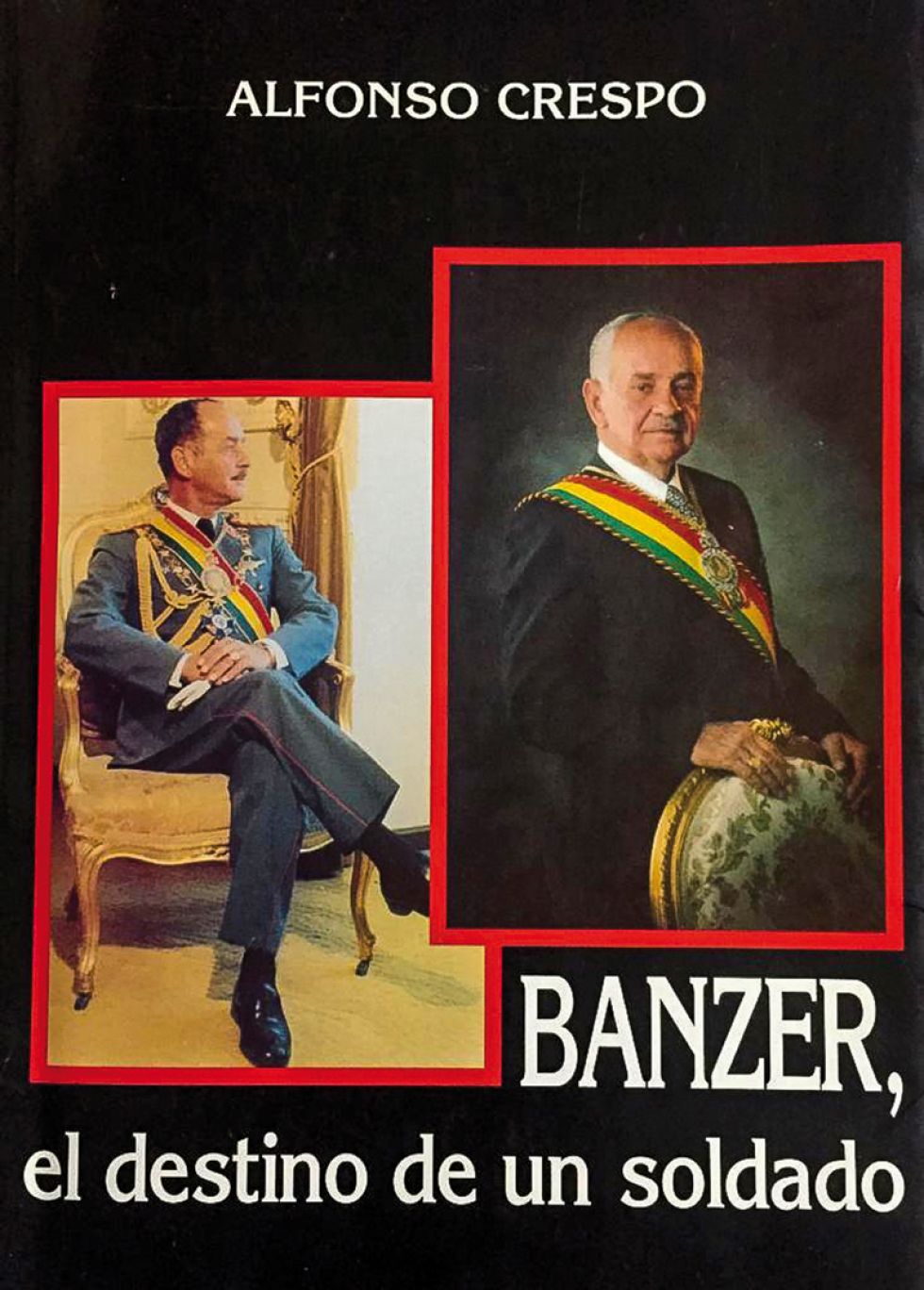

Décadas después, aparecieron algunos libros que siguieron metódicamente las líneas trazadas en el Libro Blanco, con el aditamento de transfigurar al dictador como el gran “reconductor” de la democracia boliviana. Se tiene por ejemplo, el texto Banzer: democracia y nacionalismo (1990) del profesor de Estado, Floren Sanabria; la investigación De cara a la revolución del 21 de agosto de 1971 (1999) del militante de Acción Democrática Nacionalista (ADN), Fernando Kieffer Guzmán; y la obra Banzer, el destino de un soldado (1999), de Alfonso Crespo. De los autores indicados –por razones de espacio–, nos referiremos a la última.

La tortuosa genealogía de la familia Banzer

El “señor de las biografías”, como se solía llamar a Alfonso Crespo Rodas (1916-2011) inicia la biografía de Hugo Banzer Suárez a partir de la historia de sus ancestros. Sin un rumbo claro y hasta confuso menciona que “en 1548, el capitán español Domingo Martínez de Irala salió de Asunción, cruzó el Chaco y llegó hasta el río Parapetí. Su objetivo era descubrir la sierra de la plata”. Crespo nos recuerda con mucho detalle y énfasis que “Bolivia es un país dividido en dos regiones. En primer lugar, la occidental o andina (…). Pero Bolivia no es sólo la región occidental, o sea el altiplano y los Andes. La mayor parte del territorio se extiende sobre la región oriental, es decir, Santa Cruz, Beni y Pando, que por ley geográfica, gravitan hacia los ríos Amazonas y de la Plata, o sea hacia el Océano Atlántico”. Toda esta dilucidación telúrica, sirve a Alfonso Crespo para afirmar que primero fueron los conquistadores españoles; luego los jesuitas; después los bolivianos. Posteriormente dice: “A estos denotados esfuerzos desplegados en el tiempo y en el espacio para dar una identidad propia a los Mojos y Chiquitos, se sumó el aporte de gente de otra raza: los germanos”.

Luego de rastrear someramente la llegada de los alemanes a suelo boliviano nos recuerda que Hugo Banzer es nieto de alemanes. Crespo asevera que la estirpe de la familia de Banzer se remonta al siglo XVIII: “Un antecesor, Georg Banzer (primero) nació en Schaffhausen, Suiza, en 1788 y murió en Osnabrück, Alemania, en 1853. De él se sabe que, gracias a su dominio del idioma francés, fue contratado durante un tiempo por Napoleón I, como interprete, cuando los ejércitos imperiales operaban en Alemania. Casado con Anna Margaret Haffner, vivió muchos años en Osnabrück. El matrimonio tuvo tres hijos: César, David y Heinrich. David nació en 1810 y [se] casó con Carola Schwittering. Este matrimonio tuvo cinco hijos: Louise, Emma, Georg (segundo) nacido en 1850, Carl y César”.

Tras reconstruir el linaje de los Banzer, Crespo se enfoca en el personaje Georg Banzer Schwittering, que “combatió en la guerra francoprusiana de 1870 y emigró a Bolivia poco después. Ingeniero mecánico, se radicó en Santa Cruz donde levantó el primer taller de forja de metales, verjas, cruces de iglesias, adornos (…)”. Como era previsible, Crespo dice de Georg Banzer era un hombre laborioso y de gallarda postura, que esto le valió para que fuese acogido por la sociedad cruceña y lo llevará a contraer nupcias con una dama de estirpe chiquitana de nombre Josefina Aliaga: “La pareja tuvo vasta progenie: Carmen, Luisa, Carolina, Emma, Josefina, Georg, David, Cesar (futuro padre de Hugo), Carlos y Enrique”. Décadas después, Cesar Banzer Aliaga y Luisa Suárez contrajeron matrimonio en 1925 y tuvieron tres hijos: Hugo, David y Julio Cesar.

Biografía de Hugo Banzer

Según registra Alfonso Crespo, Hugo Banzer Suárez nació el 10 de mayo de 1926, en la hacienda “El Junquillar”, perteneciente a la antigua misión jesuítica de Concepción del Departamento de Santa Cruz de la Sierra. De indicar la fecha y lugar de nacimiento de Banzer, pasa a repasar la historia de la localidad de Concepción desde la Colonia. Otros datos anecdóticos de gran importancia para Crespo, es que la partida de bautizo de Hugo Banzer desapareció y fue remplazado por una supletoria. También menciona que la “mansión de la familia Banzer-Suárez era espaciosa y bien situada, tenía una confortable terraza donde por lo habitual se servían las comidas o se descansaba en hamacas. No poseía cañerías de agua potable, la que era provista mediante tinajas portadas por empleadas (…). La escuela disponía de una sola habitación y los niños debían traer sus propias sillas (…). A los seis años, Hugo era un chicuelo vivaz, inquisitivo y gregario. Los ojos eran el rasgo predominante de su fisionomía: grandes, con pestañas que resaltaban bajo una frente amplia y unos cabellos ensortijados que tendían a rubios”.

Por el año 1933, la madre de Hugo decidió trasladar a sus hijos a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para que iniciaran sus estudios primarios. El padre se quedó en la hacienda “El Junquillar”. Concluido el ciclo primario, ingresó al Colegio Nacional Florida: “Hugo estudió dos años en la Florida, sin obtener diploma de bachiller. Lo que anhelaba era ser militar como su tío Carlos o como Germán Busch, hijo de un amigo de su padre, el doctor Busch, cuyas hazañas había oído relatar”. Más tarde, Hugo se postuló al Colegio Militar de La Paz, “en aquella época, la selección era rigurosa, pues aparte de exigir requisitos previos, tales como el grado de instrucción, se aquilataba el nivel económico y social de la familia del candidato, así como rasgos de su mentalidad”. Crespo afirma que Hugo Banzer reunía cualidades suficientes –y sin haber terminado sus estudios secundarios– fue admitido en el Colegio Militar. Con el afán de resaltar las destrezas del cadete Banzer, el escritor recurre a testimonios de instructores que no salen del libreto trazado. Posterior a ello, hay varias referencias cronológicas que mencionan por ejemplo, el viaje a la República de Argentina como becario; su designación como oficial instructor del regimiento Ingavi 4 de caballería, de guarnición de Challapata; su pasó por el regimiento Abaroa de guarnición en Guaqui, entre otros.

Ministro de Educación

Tras los doce años de gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se produjo el golpe de Estado en 1964, comandado por el “general del pueblo” –como lo llamó Fernando Diez de Medina al Gral. René Barrientos–. En el periodo “Barrientista”, el teniente Hugo Banzer fue designado Ministro de Educación, cargo que ocupó durante dos años, que según el relato Banzer realizó por primera vez un diagnóstico de la situación de la educación: “Los datos que arrojó este análisis eran preocupantes: el analfabetismo superaba el sesenta por ciento de la población adulta y en el campo era aún más alto”. Curiosamente, la labor ministerial se restringió a resaltar alarmantes cifras pero sin ninguna solución al respecto.

De la conspiración a la silla presidencial

Ya en los años setenta, bajo la presidencia de facto del Gral. Juan José Torres –del 7 de octubre de 1970 al 21 de agosto de 1971–, hubo la primera conspiración promovida por Banzer, debido a la “incautación de haciendas ganaderas por el partido comunista pekinés, indujo a algunos militares, industriales y ganaderos cruceños a complotar contra Torres”. Tras los sucesos conspiratorios, “Torres, que era débil pero noble, no acosó a Banzer y le permitió exiliarse en Argentina”. En su confinamiento en Buenos Aires, “renació la conspiración. Esta vez fraguada en el exterior e interior del país”. A principios de 1971, Banzer recibió la visita de varios dirigentes, “quienes le informaron que se tramaba una nueva subversión contra Torres e insistieron en que la encabezara”. El 21 de agosto de 1971, se suscitó la llamada “Revolución de agosto”, que según narra Banzer: “Aproximadamente a la media noche del día 21, la revolución había triunfado en La Paz. A esa hora elementos de la policía me sacaron de la habitación en que aguardaba detenido. Ellos sugirieron la idea de trasladarme al Palacio de Gobierno en uno de los jeeps de la policía”. En reunión con el alto mando militar, “los asistentes decidieron por unanimidad que el general Hugo Banzer asumiese la presidencia del República”, con el apoyo de los dos partidos antagónicos (MNR-FSB) que llegaron a conformar el Frente Popular Nacionalista.

La mirada suavizada de la dictadura

Alfonso Crespo pone en el tapete la siguiente pregunta: “¿Disponía Banzer de la experiencia requerida para un buen desempeño de la presidencia?”. A lo cual responde: “Es probable que sintiera alguna inquietud al calibrar el compromiso que asumía y los problemas que habría de enfrentar. El primero, que lo perturbaba a menudo, era el origen de facto de su gobierno. Esta desazón fue uno de los factores que lo impulsaron a abreviar su mandato para restablecer el orden democrático y luchar durante veinte años por la democracia”.

Posterior a ello, pasa a describir las “cualidades” del presidente Banzer: “Excelente militar, poseía conocimientos generales sobre derecho y economía política, disciplinas indispensables para un gobernante (…). Desde el primer día, Banzer implantó un estricto régimen de trabajo para sí y sus colaboradores. Madrugador, como buen soldado, fijó un horario de trabajo que empezaba a las ocho de la mañana y, con una breve interrupción al mediodía, se prolongaba hasta la entrada la noche. Fue uno de los pocos presidentes que llegaba a su despacho en el Palacio Quemado antes que sus secretarios y edecanes y, a veces, que el personal de limpieza”. Para reforzar este punto, Crespo recogió varios testimonios de los colaboradores de Banzer, los cuales corean las bondades del estadista.

Al adentrase al periodo dictatorial de Banzer, Crespo minimiza la represión militar, arguyendo que fueron “exageradas por razones políticas”; “otras versiones contemporáneas o posteriores al gobierno de Banzer, le endosan una serie de culpas”. De modo que para el “señor de las biografías”, no hubo persecución a políticos y dirigentes, deportaciones, intervenciones, cierre de universidades y la participación en la operación Cóndor. Por el contrario, el gobierno de Banzer representó siete años de progreso, la cual fue equiparada por Crespo con el relato de la Biblia, en donde “Egipto gozó de siete años de prosperidad, denominados los siete años de vacas gordas, seguidos de siete años de penurias, los de vacas flacas”. Para fortuna de Banzer –dice Crespo– algunos años de su gobierno fueron para el país de “vacas gordas”. Esta bonanza temporal estuvo originada por factores externos como: el alza de precios de minerales y créditos internacionales. Dicho endeudamiento es “en menor escala que otros países latinoamericanos de mayor potencial económico como Brasil, México o Argentina”. Desde que Banzer dejó la silla presidencial buscó volver al poder bajo el sistema democrático: luego de diecinueve años fue posesionado como Presidente de la República, el 6 de agosto de 1997. La coyuntura que marcó al gobierno del “dictador elegido” fue conflictiva, y a eso se sumó la deteriorada salud que lo obligó a renunciar el 7 de agosto de 2001. Al año siguiente, falleció en la ciudad de Santa Cruz, a la edad de setenta y seis años.

La otra cara de la historia

Los mitos son peligrosos: parcializan la historia por ignorancia o complicidad. El caso concreto del libro Banzer, el destino de un soldado de Alfonso Crespo, es un claro ejemplo de la instrumentalización de la historia. Pues como se sabe, “el señor de las biografías” vendía plácidamente su pluma a sus peticionarios, y de ello se originaba biografías endulzadas o tergiversadas. Pero este prototipo de semblanzas son cuestionadas por testimonios históricos que muestran la otra cara de la medalla. Se tiene el texto La masacre del valle. Cochabamba enero de 1974, publicado en 1975 por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que denunciaron las masacres de Tolata, Epizana, Sacaba. Luego, la Central Obrera Boliviana presentó el Informe sobre la Violación de los Derechos Humanos en Bolivia (1976), que enumera una serie de persecuciones a dirigentes obreros, campesinos, universitarios, maestros y periodistas. En el informe también hace referencia a varios casos individuales, en donde sufrieron torturas, desapariciones, masacres, asesinatos, y la creación de campos de concentración en Madidi, Achocalla, la Isla Coati y Chonchocoro. Además, de la apertura del centro carcelario en predios de la Universidad Gabriel René Moreno: las aulas sirvieron de celdas para cientos de prisioneros. También la dictadura de Banzer fue denunciada en el campo literario, con la publicación del libro El quijote y los perros: Antología del terror político (1979), entre otros. Las huellas bibliográficas sobre la dictadura “banzerista” nos sirven de contrapeso para ahuyentar espectros y exorcizar el pasado con un tamiz crítico ante versiones interesadas de la historia, como la presentada por Alfonso Crespo Rodas.