Tres preguntas para Elías Caurey: “En el guaraní radica nuestra razón de ser”

Puño y Letra conversó con el antropólogo y escritor Elías Caurey sobre los objetivos del decenio de las lenguas indígenas, y sobre la riqueza de las mismas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución A/RES/74/135) proclamó el período comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo (IDIL 2022-2032), con el fin de llamar la atención del mundo sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas y movilizar a las partes interesadas y los recursos para su preservación, revitalización y promoción.

1.- Eres alguien que se ha preocupado mucho por la preservación y promoción de la lengua Guarany ¿Cuáles crees que deban ser las iniciativas y principales retos que el Estado y la sociedad boliviana deben asumir en este período?

R.- Soy un convencido que en el idioma guaraní radica nuestra razón de ser como Nación Guaraní. Más que de “preservación” yo hablaría de “revitalización”; porque eso significa que es una decisión política para la construcción de un proyecto social que se asienta en la premisa de que el ñee (idioma guaraní) es una de las parte esencial del ñande reko (modo de ser guaraní); por lo tanto, es la reafirmación la identidad guaraní. Creo que se deben implementar con fuerza los postulados de las normativas que establecen las políticas lingüísticas. Nos estamos refiriendo a los derechos lingüísticos establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas Nro. 269. Dichas normativas estarán respaldas en la Resolución A/RES/74/135 de la Asamblea General de Naciones Unidas que proclama el período 2022-2032 como el “Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas”.

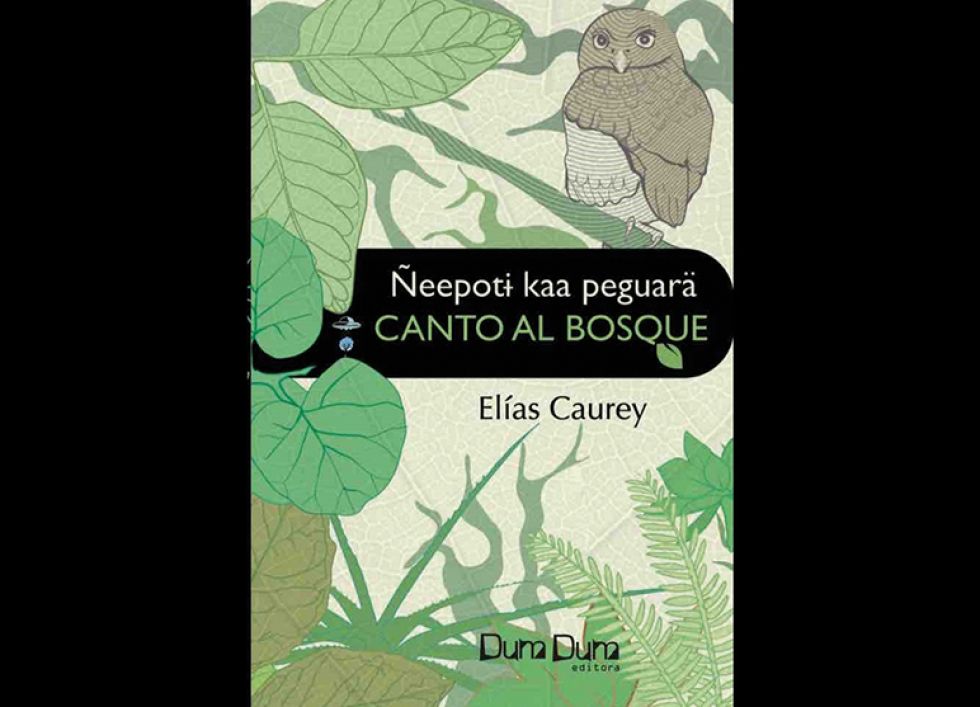

2.- Has publicado varios libros, y el último es el poemario billingue Ñeepoti kaa peguarä Canto al bosque (Dum Dum Editora) que recupera la voz poética del lenguaje Guarany, y de la tradición oral, tan diferente a la tradición escrita. ¿Cuál es la diferencia que encuentras entre la poesía de la tradición oral, y la de la tradición escrita.

R.- Bajo el concepto de la poética oral, la nación guaraní es bastante rica. Puesto que se cuenta con suficientes arakae-kae reta (relatos míticos) que explican el tiempo primordial y origen de muchas cosas, arakae ndaye reta (leyendas, cuentos tradicionales); esos relatos aún son transmitidos de generación a generación, usando la voz, sin la intervención de la escritura, pero que reflejan una identidad y un significado por lo que son asimilados y socializados. Sin embargo, de cierta forma, esas riquezas de poética oral se están sistematizando y es lo que se tiene en materia de poética escrita; aunque pocos, pero hay y están reflejadas en diferentes géneros literarios, algunos trabajos (la mayoría hechos por guaraní) relacionados a cuentos, mitos, leyendas y juegos.

3.- ¿Cómo puede servirnos la literatura para lograr los objetivos del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas?

R.- El hecho de transitar de lo oral a lo escrito será aún un camino bastante largo en las naciones indígenas. Sin embargo, urge trabajar en acciones concretas que permitan ser puesto en las escrituras los saberes y conocimientos indígenas, sobre todo lo digital, porque el idioma indígena es un recurso sociocultural valioso y no renovable, al igual que muchos recursos naturales. En ese sentido, urge establecer normas internacionales para proteger los recursos lingüísticos ligada a la diversidad lingüística y el multilingüismo que ayuden a ponerlas en práctica y se revitalice lingüística y culturalmente. Ojala el “Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas” contribuya a logra esos objetivos.

4.- ¿Qué es lo que nuestras lenguas indígenas pueden enseñarnos para afrontar este futuro tan gris que se presenta con depredación e incertidumbre?

R.- Los idiomas indígenas es vida buena para el mundo actual con tantos problemas humanos y medioambientales. El territorio, la naturaleza y las naciones indígenas es una trilogía que están comunicadas por el idioma. Por ello, es importante establecer normativas, nacionales e internacionales, que favorezcan el uso, la producción, reproducción y la gestión de los conocimientos en los idiomas indígenas. Eso significa que es importante movilizar más recursos financieros para actividades y proyectos relacionados con diferentes campos como la documentación, digitalización, literatura, corpus, producción cultural, comunicación, gestión pública, educación y promociones de las lenguas indígenas.

5.- ¿Por qué es tan importante mirar hacia adentro, hacia estos territorios simbólicos y culturales diferentes, frente a la globalización y el capitalismo?

R.- Las naciones indígenas con idiomas minorizados necesitan encontrarse y apoyarse unos a otros. Habrá que brindar una atención especial en la educación inicial y superior, porque son dos espacios importantes donde el idioma tiene un rol determinante. Obviamente, sin que ello signifique descuidar al núcleo familiar, que es donde se germina el devenir de los idiomas indígenas. En esa misma línea, es trascendental el resguardo de los espacios y sitios rituales que es donde se fortalece el alma y revitaliza el ser indígena.

Biografía:

Soy Elías Caurey, guaraní, de formación sociólogo y antropólogo. Vivo en Charagua con Araceli Rios, mi esposa, y mis hijas Arandei y Tesavera Yasiendi y mi hijo Amaru Amaindu. El 2019 fui representante de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe ante el Comité Directivo de la UNESCO para la organización del IYIL2019. Tengo más de veinte publicaciones, algunas en coautoría; entre los últimos publicados:

Tee Reta Ñane Ñeepe (Nuestros Nombres Guaraní), 2016; Gabriel Siquier: Ñanderu Tüpa Regua Ñande Reko Rupi (Teología Guaraní), 2017; Irande. La muchacha que anduvo detrás del tiempo primigenia, 2017, es la traducción del guaraní al castellano de la novela de Elio Ortiz; Diccionario Etimológico y Etnográfico de la Lengua Guaraní Hablada en Bolivia (Guaraní-Español), 2011, en coautoría con Elio Ortiz (obra que forma parte de los 200 libros de la “Biblioteca del Bicentenario de Bolivia”); Yayandu Ñeere (Poemas guaraní-castellano), 2018, con el poemario que gané el Premio Plurinacional Eduardo Abaroa 2018 como mejor obra literaria publicada en la especialidad de poesía; Tayi Poti - Florecer del Lapacho, 2020, es un libro digital editado y compilado en coautoría con Silvia Hirsch; y, Ñeepoti kaa peguarä – Canto al bosque, 2020.