Mercurio y el Teatro de Los Andes en Yotala

Dos exponentes de lo mejor de las artes escénicas latinoamericanas se vuelven a juntar en una temporada inolvidable, el 28, 29 y 30 de este mes, para presentar dos de sus emblemáticas obras: Viejos y Un buen morir.

¿Cómo hablar del amor sin hablar de la muerte? ¿Cómo hablar de la muerte sin hablar del amor? ¿Acaso cuando hablamos de lo uno o de lo otro no nos estamos refiriendo a lo mismo? Lo cierto es que ambos temas se complementan, se entrelazan, incluso, se necesitan. El amor como celebración de la vida y la muerte como aviso de nuestra inexorable finitud.

Esto lo encontramos en Un buen morir (del amor y otras iluminaciones), la obra que conmovió a los espectadores que asistieron al Primer Festival Internacional de Teatro: un paso a la escena.

La función estuvo a cargo del Teatro de Los Andes, una compañía boliviana que cuenta con veintisiete años de experiencia, un amplio repertorio y reconocimientos nacionales e internacionales que hablan de la calidad artística con la que están elaboradas sus composiciones.

Dentro de su inventario se encuentran, entre otras, Las abarcas del tiempo (1995), En un sol amarillo (2004) y Mar (2014). Universos donde lo sustancial se concentra, sobre todo, en el lenguaje silencioso que comunica el cuerpo, en los matices de la voz y en la estructura polifónica que toman los objetos en escena.

"Pero, ¿qué es eso que sentimos al final? En lo personal, sentí un estrujón, un golpe helado. Luego enmudecí. La belleza, la auténtica belleza, disipa las palabras".

Alice Guimarães, responsable pedagógica y actriz de esta agrupación, cuenta cómo están constituidos sus trabajos:

Todos, director y actores, aportan en la misma medida a la creación en diferentes disciplinas; desde la elaboración de elementos de la puesta en escena hasta la propuesta musical, la escenografía y la dramaturgia. Y agrega: nuestra filosofía es el teatro de grupo en la acepción específica del término. Buscamos estar profundamente conectados con la realidad a nuestro alrededor y tratamos de reflejar en nuestras obras las inquietudes y los cuestionamientos propios y de la sociedad que nos circunda.

Este método de creación colectiva ha hecho carrera en algunos de los colectivos teatrales más importantes de nuestro país. Por ejemplo, el Teatro Experimental de Cali (TEC), el Teatro La Candelaria o el Teatro Popular de Bogotá (TPB).

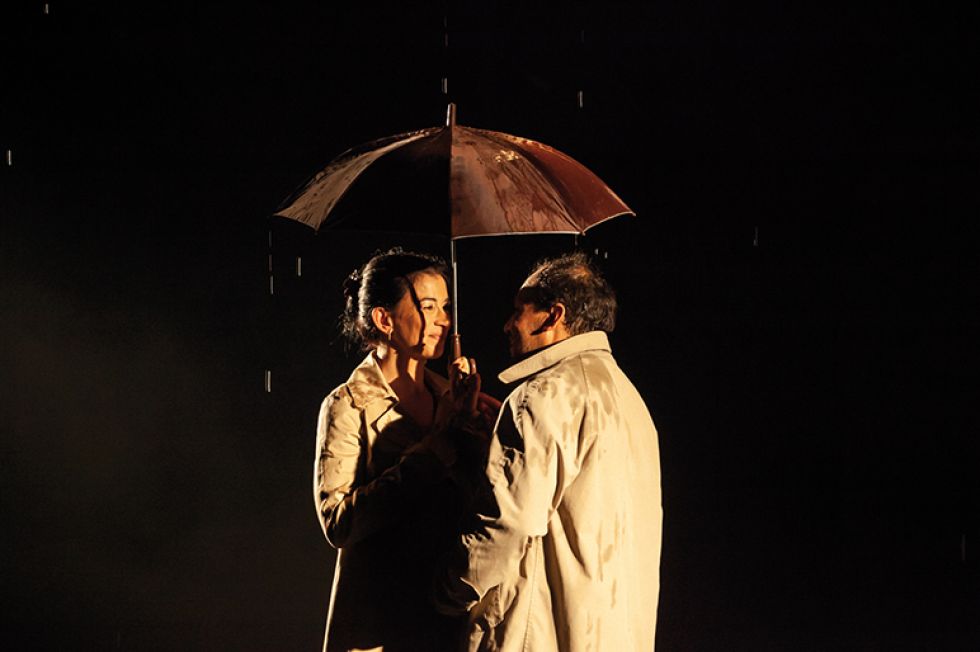

Toda esa integración de saberes la hallamos en Un buen morir. Una particular historia que representa la vida de una pareja de actores que comparten el último desayuno antes del amanecer. Un desayuno surreal, cargado de olores y recuerdos del pasado vivido entre los encuentros y desencuentros que marcaron su memoria.

Es solo una sinopsis, la punta del iceberg, aquello que vemos a simple vista. Es, pues, en esa parte oculta, debajo de esa gran placa que contemplamos con admiración, donde reside el sentido que agita el destino de los personajes.

En esa parte oculta, además, están sedimentadas otras realidades no menos profundas. La enfermedad, la vejez y el suicidio son algunas de ellas. Temas que se suman al corolario de la muerte, al del amor y al de las fisuras que afrontan los amantes en su secreta intimidad.

En esta historia también nos presentan, con gran virtuosismo, la delgada línea que separa a la ficción de la realidad. Un vivo ejemplo de esto es la manera como invierten la ventura del inicio (los personajes representan una escena de una obra de teatro) con la desventura del final (los personajes enfrentan el destino de los personajes que una vez representaron).

En breve, la imaginación –tantas veces ignorada, tantas veces vista como un espurio artificio– cobra aquí, casi que imperceptiblemente, su antigua concepción profética, su lejana posibilidad augural.

Utilizo los adjetivos “antigua” o “lejana” con cierto escepticismo porque advierto en las nuevas generaciones un triste descreimiento en la capacidad que tienen las artes para visibilizar los conflictos que se urden en el interior de nuestra condición humana. Un buen morir, sin embargo, nos invita a la reflexión. Por ello quisiera detenerme en algunos de los ejes temáticos que se abordan en esta obra.

El primero de ellos tiene que ver con la fragilidad de los instantes. Me refiero a todos esos momentos que, sin saberlo, terminaron por unirnos al ser amado. Me refiero a ese punto quebradizo, deleznable, donde todo se desmorona. Me refiero, en fin, a la inminencia de las despedidas.

De ese golpe, de ese cimbronazo, queda esa palabra que nada dice de la luz que se desvanece. Roberto Juarroz, maestro de la precisión, bien lo apunta en uno de sus poemas: “No tenemos un lenguaje para los finales”.

Todos en el fondo sabemos que ante esa situación cualquier vocablo es inútil. Pero, ¿cuándo aprendemos a decir adiós? Los dos personajes que aparecen en escena nos responden. Eusebio: “Aprendes a decir adiós con el sudor de su cuerpo aferrado al tuyo, con la nostalgia de sus besos desangrándose lentamente sobre la almohada”. Y Amparo, con más exactitud, añade lo siguiente: “Aprendes a decir adiós con la humanidad de las dudas. Aprendes a decir adiós cuando no hay nada más que decir y en realidad hay todo por decir”.

Ahora que he citado este fragmento es importante resaltar que uno de los aciertos de la obra es el lenguaje poético con el que está escrito el texto. Así, la dureza de la vida, nombrada a través de la palabra que surge entre la niebla, intenta trascender los límites de lo insondable.

Lo poético transversaliza toda la acción. Incluso, en uno de sus diálogos, encontré ecos de un poema de T. S. Eliot: “Puedo medir mi vida en tazas de café”, dice Amparo, mientras le cuenta a su pareja cómo esa bebida está presente en sus recuerdos.

Antes de continuar, es necesario preguntarnos ¿en qué instante se deslíen todos los fragmentos que poco a poco fueron poblando los lugares, las cosas, la memoria? Tal vez encontrando su respuesta entendamos la nostalgia que bordea al pasado.

Este entresijo, además, parece ser el mismo que sortean nuestros personajes hasta que la oscuridad disuelve sus siluetas. Pero no todo es tristeza. La luz iridiscente del amor, aunque breve y fugaz como es su naturaleza, acaece con especial detenimiento en uno de los actos. También el humor está presente. Eso sí, no es un humor ramplón o caricaturesco. Es, más bien, algo que sucede con soltura y sencillez.

Los otros temas que quiero resaltar son la vejez, la enfermedad y el suicidio. Como vemos, no son temas novedosos ni esta obra pretende, de acuerdo con las memorias de su creación, dejar en las tablas una portentosa muestra de originalidad.

Tampoco la denuncia o el escozor que los abraza son su principal interés. Sin embargo, el tratamiento poético que reciben, más la calidad actoral, hace que estos sean extraídos de su muerte cotidiana para que vuelvan renovados a la vida.

Es decir, su propósito es que los espectadores se detengan e indaguen en estas realidades como si estuviesen ocurriendo por vez primera. De hecho, lo logran. Basta mirar una escena para detallar que los temas abordados son tocados con pericia y delicadeza.

La escenografía –tan frágil como los sentimientos que allí se expresan– es un punto crucial para que eso suceda. La iluminación se plasma acorde con la escena, precisa, sin vacíos. Del mismo modo, los colores sepia que matizan el espacio simbolizan el recuerdo, el pasado, lo que se ha difuminado con el correr del tiempo, lo cual permite que la atmósfera del escenario tenga similitud con la atmósfera interior de los personajes.

No obstante, es deseable que los colores de la música surjan de instrumentos de cuerda frotada. Pero esto último obedece más a un capricho que a un desacierto, porque también es destacable que algunas piezas musicales son propicias en determinados momentos.

Alex Aillón, quien escribió el texto, dice que esta obra es un tejido donde nos reconocemos, porque reconocemos la fragilidad de la vida, del amor, de las cosas que creemos ciertas y perennes. Y enfatiza que en ella no encontraremos respuestas, sino un retorno a las preguntas esenciales. Es cierto: acudimos a un lugar donde la incertidumbre reside sobre todas las cosas. Especialmente, en las cosas invisibles, en ese montoncito de sombras que nos alejan el mundo.

Una obra que el público pudo apreciar gracias a la osadía que tuvieron los integrantes del grupo local de Teatro El Paso, quienes se atrevieron a dejar su huella en una casa inmensa que ellos llaman La Textilería. Un nuevo espacio para el quehacer escénico de Pereira.

Un buen morir, digámoslo de una vez, es una de las obras de teatro que más me han impactado. Incluso, me atrevo a afirmar que asimismo lo fue para muchos de los asistentes. Pero, ¿qué es eso que sentimos al final? En lo personal, sentí un estrujón, un golpe helado. Luego enmudecí. La belleza, la auténtica belleza, disipa las palabras.