CIUDAD CULTA

Intelectuales, instituciones y vida cultural en Sucre (1850 -1960). El aporte cultural de la capital al Bicentenario de Bolivia.

Con estos títulos la Alcaldia de Sucre ha publicado y presentado hace unas semanas el libro preparado por la historiadora chuquisaqueña Beatriz Rossells, un gran aporte al conocimiento de nuestra ciudad y sus instituciones y autores en décadas.

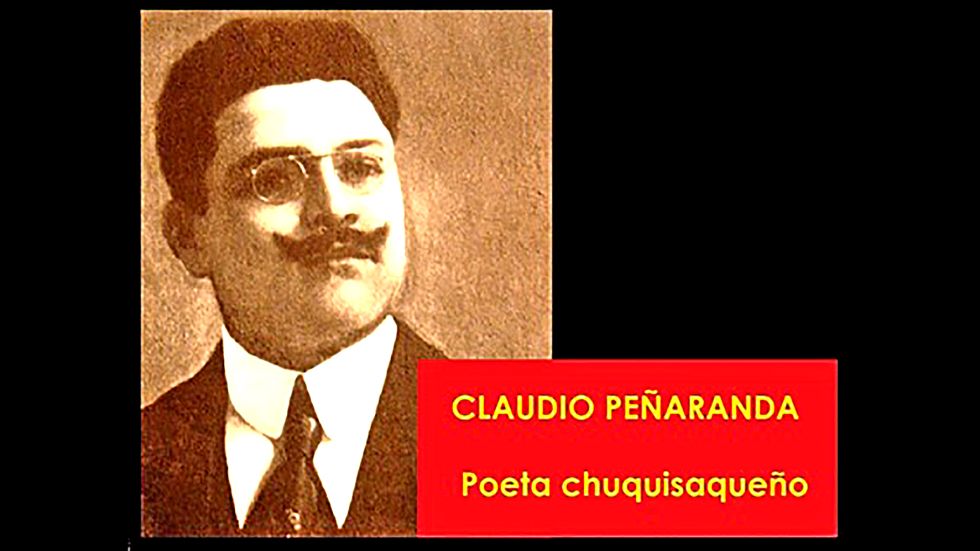

Este trabajo dedicado a los intelectuales y la vida cultural en Sucre durante más de 100 años tiene el objetivo de reconstruir los aportes culturales de hasta tres generaciones de autores nacidos o afincados en Sucre. La importancia de estos personajes y de sus publicaciones es de primer orden pues su existencia pone de manifiesto cómo, en las últimas décadas del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX, Sucre tuvo una verdadera “época de oro” por la cantidad y alta jerarquía de sus creadores, especialmente en el campo de la literatura. Las figuras de Adolfo Costa du Rels, Gregorio Reynolds, Claudio Peñaranda, Ignacio Prudencio Bustillo, Guillermo Francovich, Fernando Ortiz Sanz, Roberto Querejazu, Guido Villagómez, Jaime Mendoza y Gunnar Mendoza y muchos otros son relevantes a nivel nacional e internacional, y su legado, visible y permanente. Estos autores convivieron en las mismas décadas: llevaron vidas quizás muy diferentes, pero mancomunadas en la vocación y el respeto a su trabajo generoso y abnegado, conscientes de las dificultades de la realidad social y política. Transitaron guerras y violencia, y graves carencias económicas; sin embargo, tuvieron la clara idea de construir país venciendo las dificultades y dejando su obra para la posteridad.

En el libro hay por cierto capítulos muy interesantes que a algunas personas les traerán el recuerdo de otros tiempos, y para los jóvenes serán novedades completas.

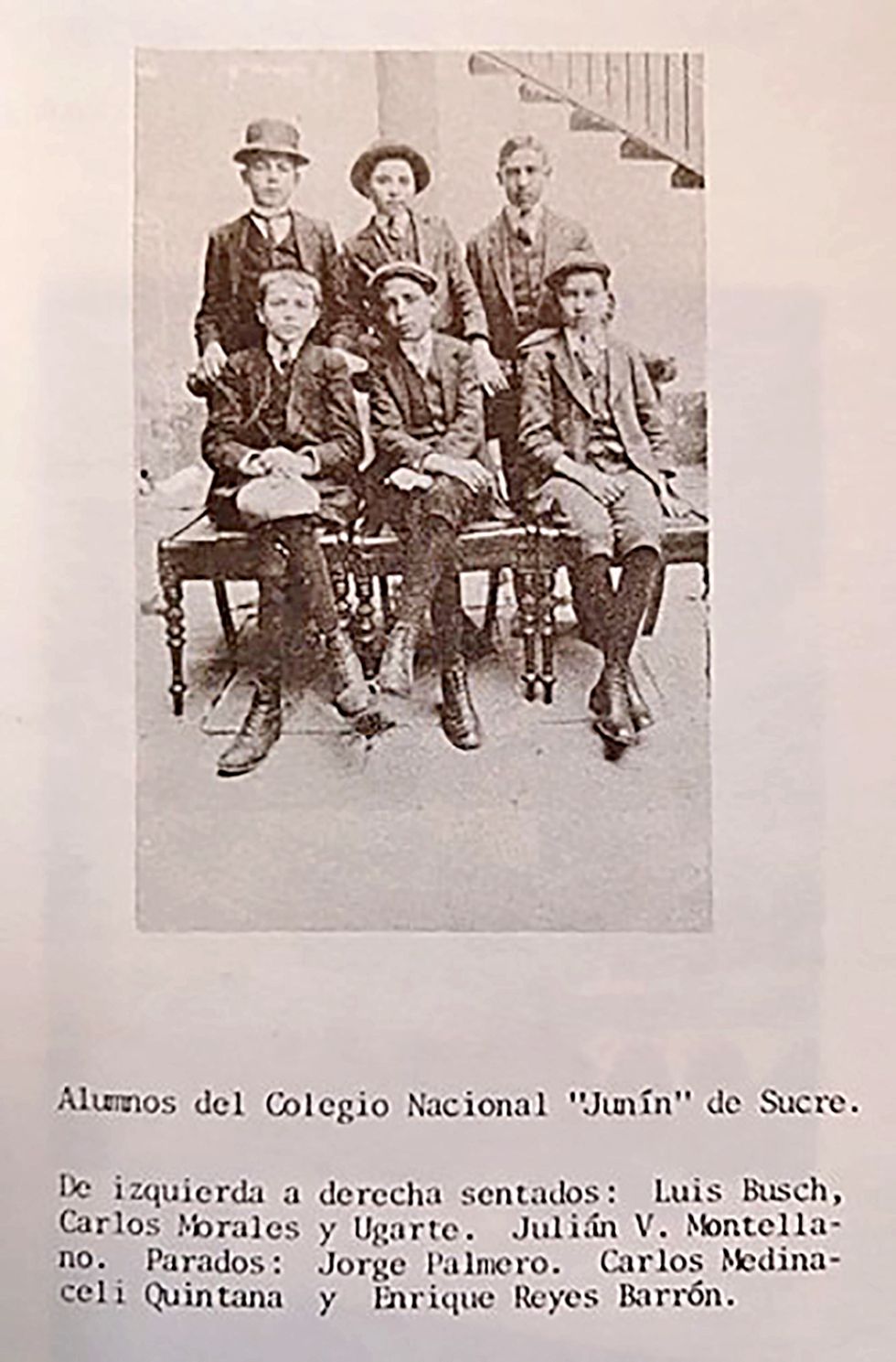

Uno de los capítulos que produce admiración es el dedicado al gran poeta modernista Claudio Peñaranda que siendo director de un periódico de prestigio “La Mañana”, creo un suplemento juvenil para que sus estudiantes del colegio Junín publicaran sus breves avances primigenios que estaban empezando a escribir con la enseñanza del maestro al amor a la literatura. Entre esos jovencitos estuvo Carlos Medinaceli.

ALGUNOS FRAGMENTOS DE LA OBRA

GABRIEL RENÉ MORENO

“’Allí estaba todavía la señora de las provincias altoperuanas, la docta capital de los Charcas, postrada al pie de sus dos cerros de aspecto singular, como la anciana que implora de las esfinges del destino un oráculo favorable a su descendencia. Brillan al sol las azoteas vidriadas del esbelto grupo arquitectónico de San Felipe Nery. La soberbia torre bermeja del Colegio Azul, enjalbegada ahora de blanco, persiste en empinarse al nivel de aquel gran campanario metropolitano llamando eternamente a coro. Los obeliscos del rey, las bóvedas y torrecillas monásticas, las macizas cúpulas y otras fábricas descollantes de la piedad castellana despliegan sus formas bizantinas en dispersión pintoresca; mientras que trechos de frontispicios, arquitrabes y balaustradas asoman como sumergidos en el oleaje rojizo del denso caserío, que entre riberas de lomas áridas desciende hasta al Prado, obra postrera de los ediles que aquí no dejaron sucesores’. Gabriel René Moreno.

La descripción de la ciudad de Sucre en Los últimos días coloniales y, particularmente, en su epígrafe revela la mirada encantada y mágica de Gabriel René Moreno que, desde las “azoteas vidriadas de San Felipe Nery”, la contempla al final de una larga gradería. Solo desde esa altura es posible apreciar el brillo del material bajo el sol y el cielo azul. ‘Allí estaba todavía la señora…’ evoca la memoria de su visita a una atalaya desde la que observa la ciudad entera, remitiéndolo a los tiempos coloniales en los que su mente se recreó durante años.”

JAIME MENDOZA

“Mendoza fue un intelectual a carta cabal pues, cumplió un rol destacado en su vida y sus actividades, desde diversas ramas del conocimiento. Ese fue el caso de varios escritores, políticos y empresarios de distintas ciudades del país, pero Jaime Mendoza fue, entre ellos, una f gura particular, pues no militó en partido alguno en un período de alta efervescencia política, salvo su breve participación en el Partido Liberal, que además estuvo condicionada a una total libertad de pensamiento.

Estudió Medicina en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, donde se tituló en 1901. Ejerció diversos cargos públicos: fue diputado, senador y candidato a la presidencia de la República. Además, fue miembro de la Sociedad Geográfica de Sucre y de la Sociedad de Historia Médica. También, fue periodista, poeta, ensayista, músico, intérprete de la guitarra y otros instrumentos, y compositor de aires de la tierra.”

“Tanto en la Sociedad Católica Literaria como en el grupo adversario, la Sociedad Filética, participaron jóvenes que animaron la naciente vida política e ideológica de la capital. Pese a estar muy involucrados en la discusión, sus actividades literarias crecieron en los años siguientes, propiciando varias publicaciones. El interés literario se sobrepuso al político y religioso, lo que permitió la colaboración entre algunos socios, pese a sus ideas contrapuestas.

En este ambiente de colaboraciones entre noveles autores, se fundó la Sociedad Literaria de Sucre en 1863 y La Aurora Literaria fue la revista que nació de esta agrupación, como un espacio dedicado a la publicación de leyendas, artículos y poemas. El literato Omar Rocha Velasco (2014) valora las sociedades o asociaciones literarias por su papel en la aparición de revistas. En el caso de La Aurora Literaria, la continuidad y la responsabilidad con la que trabajan son sorprendentes, por lo que su periodicidad mensual se sostuvo en los siguientes años. Fue justamente Manuel María Caballero, el presidente de la Sociedad Literaria de Sucre, quien, junto con otros socios de renombre, como María Josefa Mujía, Carolina Freyre y Jorge Delgadillo, impulsó esta publicación.”

EL ÁLBUM

“El Álbum fue la primera revista femenina del siglo XIX, publicada en Sucre en 1889. Su promotora y directora fue Carolina Freyre de Jaimes (Tacna, 1844-Buenos Aires, 1916), quien residió durante un tiempo en la ciudad. Esposa del escritor y artista Julio Lucas Jaimes y madre del reconocido poeta Ricardo Jaimes Freyre, Carolina aprovechó su experiencia previa en Lima como colaboradora de la revista femenina del mismo nombre, dirigida por Juana Manuela Gorritti, para impulsar y replicar esta publicación en Bolivia.

La revista El Álbum, fiel a su subtítulo, ofrecía una miscelánea de contenidos que abarcaban desde artículos escritos por su directora, Carolina Freyre, y hasta colaboraciones de Hercilia Fernández de Mujía (Potosí, 1860-Sucre, 1929), gran defensora de los derechos de la mujer y esposa del poeta Ricardo Mujía. Ambas escritoras compartían un entorno social e intelectual poco común en Bolivia, alimentado por las experiencias diplomáticas de Mujía en diversos países de América Latina. Fernández pertenecía, además, a la Sociedad Filarmónica de Sucre y a la Filarmónica de Señoras y de Beneficencia.”

CLAUDIO PEÑARANDA

“El director del periódico La Mañana fue Claudio Peñaranda (Sucre, 1883-1921), poeta y periodista, actor central de la cultura y del periodismo en Sucre durante las primeras décadas del siglo XX. Fue el principal difusor del modernismo literario. Se desempeñó como profesor de literatura y retórica en el Colegio Junín y en la Escuela Normal. Además, ocupó el cargo de diputado nacional (1916-1919).

Peñaranda dejó una huella imborrable en muchos de sus estudiantes del Colegio Junín. Uno de ellos, Carlos Medinaceli, que más adelante escribiría La Chaskañawi, guardó en su memoria los gratos recuerdos de sus años adolescentes de colegio, donde tuvo como maestro a Peñaranda. Décadas después, recordaba con afecto las lecciones y la forma de enseñar del profesor, aunque también aprovechaba para echar pullas sobre algunas de sus debilidades. Según dice, durante las lecciones del colegio, Peñaranda “se hacía lenguas hablando de Verlaine”, pero se sospechaba que apenas había leído alguna estrofa de Sagesse, pues no conocía el francés, así que admiraba al poeta francés a través de Rubén Darío. Asimismo, Medinaceli, rescató un tema sugestivo que en su opinión merece destacarse:

‘Peñaranda tenía, es indudable, un admirable sentido intuitivo de la poesía. Leyó, en cierta ocasión, en una mala traducción en prosa, el hermoso poema de Hugo, “Un Peu de Musique” y se le ocurrió ponerlo en verso. Produjo entonces uno de sus más bellos versos. Figura en el Cancionero con el título de “Del oro viejo de Hugo” […]. Cualquiera que compare ambas versiones, la del políglota catalán Fernando Maristany que tradujo el mismo poema de Hugo y el de Peñaranda, que no sabía francés, comprobará que es superior a la de Maristany, erudito en lenguas vivas y muertas; es más poesía, la primera: pedestre la segunda… Lo que va de un poeta a un traductor (Medinaceli, 1967: 23)’”

GREGORIO REYNOLDS

“Gregorio Reynolds Ipiña había nacido en Sucre en 1882 y falleció en La Paz en 1948. Poeta y diplomático, fue rector de la Universidad de San Francisco Xavier y ocupó varios cargos relevantes en la Cancillería, como jefe de Límites, cónsul en Jujuy (Argentina), primer secretario y encargado de Negocios de la Embajada boliviana en Brasil. Además, fue miembro de la Academia Boliviana de la Lengua.

Sus inicios en la poesía fueron tardíos y sorpresivos. Silencioso y reconcentrado, asistía a la bulliciosa tertulia de La Mañana, encabezada por Claudio Peñaranda en Sucre, cuando en 1913, ganó el premio en los Juegos Florales del Círculo de Bellas Artes de La Paz con su poema “El mendigo”. Este logro no solo sorprendió a sus socios, sino que lo llevó a ser aclamado tanto por bolivianos como por extranjeros, quienes lo reconocieron como un “gran poeta”.

Calificado por su maestría en la métrica y su lenguaje rico, sustancioso, incisivo y preciso, Reynolds fue considerado por Finot como un poeta de raza. Su obra se caracteriza por un eclecticismo que transita desde el panteísmo pagano hasta la evocación y el humanitarismo, culminando con el erotismo presente en algunos sonetos de El cofre de Psiquis. Destaca también su maestría al retratar el paisaje natal. Posteriormente, publica Horas turbias y veinte libros más de poesía.”

GUILLERMO FRANCOVICH

“Guillermo Francovich (Sucre, 1901-Río de Janeiro, 1990) tuvo una vida excepcionalmente fructífera, en la que abarcó el ensayo, la filosofía, la dramaturgia y la diplomacia. Se le reconoce esencialmente el sistematizador y difusor de la filosofía boliviana contemporánea. Desde 1939, año en que publicó su libro Filósofos brasileños, Francovich formó parte del grupo de estudiosos iberoamericanos dedicados a recuperar el pasado intelectual de la filosofía, organizados en torno a Leopoldo Zea, principalmente en México y la Argentina.

Poco se conoce sobre la vida personal del prolífico autor, que —durante su juventud en Sucre— fue violinista y llegó a dar conciertos. Tuvo además una gran atracción por la pintura. Se tituló como abogado en la Universidad de San Francisco Xavier, pero no ejerció la profesión. Se dedicó, inicialmente, a la docencia, enseñando Filosofía Jurídica en su alma mater. A partir de 1909, ingresó al servicio diplomático de Bolivia, culminando su carrera con el nombramiento como Director del Centro Regional de Unesco en la Habana, tras ocupar diversos cargos en América Latina y su participar en importantes eventos internacionales. En 1944, fue rector de la Universidad de San Francisco Xavier, donde cumplió un importante papel por su visión renovadora y amplia. Apoyó sin restricciones el movimiento muralista en Sucre, impulsado por Walter Solón Romero, y promovió la incorporación de la Academia de Bellas Artes “Zacarías Benavides” a esta casa de estudios. Con esto, propició el período de mayor riqueza para la pintura en Sucre en el siglo XX.

Como propone Fernando Molina, Francovich fue un crítico y difusor del trabajo de importantes filósofos extranjeros, y de figuras clave de la cultura boliviana, como Gabriel René Moreno y Carlos Medinaceli. Asimismo, analizó las corrientes filosóficas relevantes del pensamiento boliviano del siglo XX, incluyendo el socialismo, el indigenismo y el nacionalismo. Sus libros El pensamiento boliviano en el siglo XX (1956), La filosofía en Bolivia (1945) y El pensamiento universitario de Charcas (1948) son indispensables para conocer los avances de Bolivia en esta disciplina y tuvieron un gran reconocimiento de los filósofos fuera del país.”