La “masacre de San Juan”, 55 años después de aquella luctuosa noche

Se confirmó una veintena de muertos, pero la cifra real sería mucho mayor

La madrugada del 24 de junio de 1967, tropas del Ejército abrieron fuego contra trabajadores mineros que se habían congregado la noche previa para celebrar la tradicional Noche de San Juan.

Eran tiempos en que el país vivía una álgida situación política originada en la presencia del guerrillero Ernesto “Che” Guevara y su grupo insurgente, que había sido descubierto en la región de Lagunillas (sudeste).

El gobierno de facto de René Barrientos Ortuño (que posteriormente sería electo en comicios) declaró una emergencia nacional que, además de un plan militar para terminar con ese foco guerrillero, incluyó una encarnizada labor de represión en contra de partidos políticos y organizaciones sindicales simpatizantes de la izquierda.

Previamente, la Federación de Mineros, un poderoso grupo sindical con epicentro en las poblaciones de Siglo XX y Llallagua, había manifestado su simpatía con el movimiento encabezado por el “Che”, y algunos dirigentes llegaron inclusive a plantear un apoyo material destinado a sostener a los rebeldes que habían sido descubiertos cuando preparaban una campaña militar a mayor escala.

¿Qué ocurrió realmente aquella fatídica jornada? Según relata el periodista Frank Taquichiri, la población de los centros mineros se había sumergido en las tradicionales celebraciones de la Noche de San Juan, a las que había concurrido con toda normalidad el 23 de junio, sin sospechar que efectivos del Ejército se encontraban en las inmediaciones de esos poblados con una emboscada ya en marcha. “La madrugada del 24 de junio, fracciones del regimiento Rangers y Camacho de Oruro bajaban de los vagones del tren, empezando la ocupación de los campamentos mineros”, relata.

Las versiones sobre esos sucesos apuntan a que los militares actuaron de forma premeditada, disparando en la oscuridad a personas civiles que se encontraban todavía en plena celebración; la noche era fría, invernal. Mientras, el Ejército intentó justificar sus acciones asegurando que grupos de mineros habían lanzado dinamita sobre las compañías y que algunos efectivos habían sido secuestrados en la penumbra. Aunque esas informaciones nunca pudieron ser comprobadas, puesto que en el balance final de las víctimas solamente se contaron a trabajadores de las minas y sus familias.

Inicialmente se contabilizaron 20 muertos y 72 heridos; posteriormente, se calculó que los desaparecidos podrían superar las 200 personas. Las cifras definitivas nunca pudieron conocerse con exactitud debido a que el Gobierno impuso prácticamente una ley marcial en la zona, prohibiendo a las emisoras mineras emitir cualquier información y lanzando una censura de prensa en esas poblaciones. La declaratoria de “zona militar” impidió el acceso a cualquier información sobre los muertos y heridos.

“La prensa orureña, erróneamente, señaló que hubo enfrentamientos, lo cual era falso, toda vez que se trataba de una masacre; muchos heridos no fueron al hospital, algunos obreros simplemente desaparecieron, sin que se hubiesen podido establecer con exactitud, hasta el día de hoy, las cifras de la masacre, aunque posteriormente se calculó que los desaparecidos podrían llegar a 200 personas. Sin embargo, desde la clandestinidad se informaba la lista de los muertos, heridos y desaparecidos”, apunta Taquichiri en una nota sobre la masacre.

En una sucinta información, el diario La Patria de Oruro decía lo siguiente: “A las 4:55 de ayer, las poblaciones mineras de esta zona amanecieron con intensos disparos de fusiles, ametralladoras y explosiones de dinamita, cuando las fuerzas del ejército y la policía minera ocupaban los campamentos mineros en sangrienta acción”. Esa versión periodística hacía referencia a un “enfrentamiento”, hecho que fue desmentido posteriormente por quienes pudieron huir del lugar en medio de la balacera.

“Muchos dirigentes sindicales fueron tomados presos esa madrugada y posteriormente torturados, como fue el caso de la célebre Domitila Barrios de Chungara, férrea opositora de la dictadura”, recuerda el periodista Víctor Montoya.

Las mayor cantidad de víctimas se registraron en el campamento denominado La Salvadora, cerca de la estación ferroviaria de Cancañiri. La Salvadora, que pasó a manos de Comibol, fue una de las principales minas del magnate del estaño Simón Patiño antes de la nacionalización de 1952.

Los relatos de los sobrevivientes apuntaron a la empresa Comibol de haber cortado la luz eléctrica aquella madrugada con el aparente objetivo de evitar que las radios mineras pudiesen emitir una señal de alarma a los pobladores.

Los soldados, apostados en el cerro San Miguel, cercano de Canañiri, La Salvadora y el Río Seco, bajaron como por la escarpada ladera y ocuparon a fuego los campamentos, la Plaza del Minero, la sede del sindicato y la radio La Voz del Minero, donde fue asesinado el dirigente Rosendo García Maisman, quien, parapetado detrás de una ventana, defendió la radio con un viejo fusil en la mano.

PLAN

El gobierno de René Barrientos había denunciado un plan desestabilizador del país originado en el movimiento guerrillero encabezado por Ernesto “Che” Guevara.

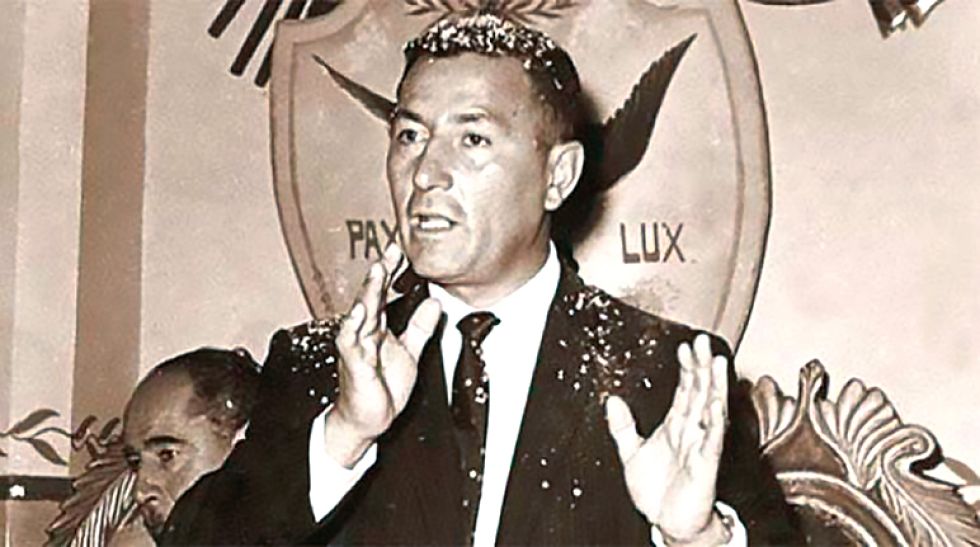

René Barrientos Ortuño, un “populista” de derechas

René Barrientos Ortuño podría ser señalado hoy como un “populista de derecha”. Este general de aviación se caracterizaba por tener un carácter fuerte y arrogante; llegó a la política del brazo del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), siendo elegido vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro en las elecciones de 1964. Su filiación movimientista se remontaba a 1952, cuando formó parte de la tripulación del avión que trajo al líder movimientista desde Buenos Aires, donde había estado exiliado durante la etapa previa a la Revolución. Pero en noviembre del 64, Barrientos derrocó a su antiguo jefe e inició una prolongada etapa del militarismo en Bolivia. A Barrientos le gustaba rodearse de multitudes y, en una jugada política, logró ganarse al sector agrario al firmar un pacto conocido como “militar-campesino”, aprovechando los vínculos sentimentales del movimientismo con ese sector social.

Sin embargo, Barrientos nunca tuvo aceptación entre el sector minero. Con el objetivo de desmantelar la resistencia en el seno del movimiento obrero, su gobierno había rebajado los salarios, desabasteció las pulperías de Comibol, prohibió el fuero sindical y emprendió una persecución política contra los dirigentes, incluido el célebre Juan Lechín, que se vio obligado a salir al exilio.

Según las crónicas de la época, aquel 24 de junio de 1967 se debía realizar en Siglo XX un ampliado nacional minero en el que, además de exigir un incremento salarial, se aprobaría un apoyo efectivo a la guerrilla del Che consistente en “dos mitas” de haber, equivalentes a dos jornadas de trabajo. Considerando la cantidad de mineros de Comibol, que entonces bordeaban los 20.000, la cantidad a recaudarse era considerable.

René Barrientos murió al caer su helicóptero en la población de Arque en abril de 1969, lo cual truncó sus aspiraciones políticas, que ya habían dado sus primeros pasos al ser elegido presidente constitucional ese mismo año.